20話 成道・・・完全なさとり

第2部 成道へ

第2章 さとり

20話 成道・・・・・完全なさとり

菩薩(ボーディサッタ)は、それからネーランジャー川の岸辺のサーラ(沙羅)林へ行った。そこでしばらく休息し、この日の残りは、出息・入息(アーナパーナ)の修習(バーワナー)にみずからを集中させながら、サーラ林の涼しい木陰で過ごした。黄昏どきになって大気が冷たくなり、そよ風が吹いていた。かれはガヤーの森の菩提樹(原注:パーリ語ではassattha(アッサッタ)、ラテン語ではFicus(フィクス) religiosa(レリギオサ))の根もとに向かった。さまざまな精霊たちが付き添ってきた。

その途中で、反対の方向から草を運んでやってきたソッティヤ(吉祥)という名の草刈り男に、かれは出会った。ソッティヤは菩薩の輝かしい外見に心を打たれた。草がいくらかほしいという菩薩の願いを知って、八つかみの草を献上した。

菩提樹のもとに着いて、菩薩はあたりを調べ、冥想するのにふさわしいところを探した。菩提樹の東側が、これまですべての過去仏が明智に達した勝利の吉祥の場所だとわかった。それから、八つかみの草をかれの座として置いてひろげると、その瞬間、宝石の大きな玉座(金剛座)に変わった。十四腕尺(約七㍍)もの大きさだった。

その後すぐに、菩薩は、東に向いて、菩提樹の下の玉座に、足を組んで坐った。そして、次のように固い決意をした。「たとえ骨と皮と筋だけになるにしても! たとえ全身の肉と血が干あがって萎縮してしまうにしても! さとりに達するまで、わたしは決してこの座から立たないであろう!」

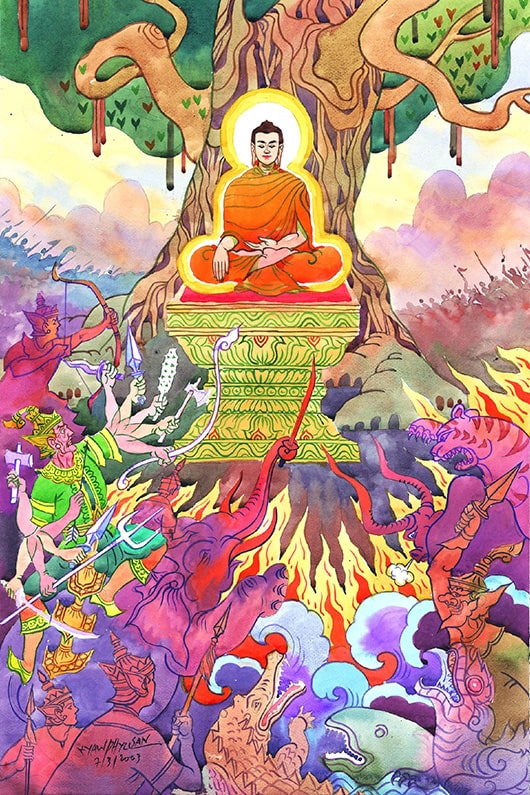

悪魔(マーラ)の自在天(ヴァサヴァッティ)を打ち負かす

菩薩がこのような固い決意と強い意思で、明智をもとめて菩提樹の下で懸命に坐ったとき、一万の大世界から帝釈天、パンチャシカ(五髻)天(デーヴァ)、スヤマ天(デーヴァ)、 兜率天(デーヴァ サントゥシタ)、サハンパティ梵天、マハーカーラ龍王(ナーガ)ら神々(デーヴァー)と梵天(ブラフマー)が八万の龍女の踊り子とともに、菩薩に敬意を表するためにやってきた。菩薩がさとりに達するのを目撃するために大いに喜び勇んでやってきたのだ。かれらは菩提樹のまわりで、この、およそめったにない機会を待ちかまえているのである。

感情の世界の権力者たる悪魔は、菩薩が苦行をしていた丸六年の間中、そのあとにぴったりついて追いかけてきたのだが、菩薩が肉欲、怒り、害意といった不健全な思考を心に抱きはしないだろうか、と待っているのである。悪魔は、こう考えた。「シッダッタ王子はこの六年間、いっさい過ちなく送った。そしていま、さとりに達するために菩提樹の下へ到着した。かれは確かにわが監視から脱しようとしているが、もう逃げられるところはないのだ。すり抜けて行かせないぞ!」

さて、悪魔は、欲界天の最上位の他化自在天の棲みかから魔の戦闘軍を招集し、指揮していた。「おお、わが無双の兵士たちよ、おまえたちはさまざまな戦闘隊形に変化せよ! 殺傷兵器を各自持って、シッダッタ王子を巨大奔流がほとばしるように圧倒的に急襲せよ!」かれみずから千本の腕にそれぞれ殺傷兵器を持つ恐ろしい魔王に変身した。

魔王はギリメーカラ(山帯)という牙のある凶暴な象に騎乗していたが、この象の高さは百五十ヨージャナ(訳注:ヨージャナは当時の長さの単位。一日歩いて疲れるくらいの距離が原義で、人によって異なるため一ヨージャナ七㌔説から二十㌔説まであり、約十数㌔とすると二千㌔超)もあり、その象の上から軍勢を指揮した。かれの軍勢は前方、右、左へ十二ヨージャナ(二百㌔弱)広がり、後方へは大世界の端にあって大世界を囲んでいる輪囲山(チャッカヴァーラ)まで、上空へは九ヨージャナ(百㌔強)広がっていた。巨大な魔軍が脅えさせるために発する威嚇の吠え声、唸り声、叫び声は千ヨージャナ(一万数千㌔)先からも聞こえた。魔軍は菩薩を打ち負かし、打ち壊し、動揺させるために進軍したのだが、菩薩の心は深い冥想に没入したままであった。

悪魔とかれの軍勢を見て、菩薩に敬意を表するために菩提樹のまわりに集まってきていたすべての天神たちは、一閃のうちに消えた。帝釈天はヴィジャユッタラ法螺貝を背にかけて走り去った。同様にパンチャシカ天、スヤマ天、兜率天も去った。大梵天は、かれの白傘を大世界の端に放り投げて、梵天の住まいへ戻った。マハーカーラ龍(ナーガ)王は、龍女の踊り子すべてを見捨てて地中へ潜っていき、龍の棲みかであるマンジェーリカへ向かった。菩薩と菩提樹の近辺にあえてとどまった神々や梵天は誰もいなかった。みんなあたふたと、散り散りばらばら、あらゆる方向へ逃げ去ったのである。

悪魔襲来の不吉な前ぶれ

悪魔とかれの軍勢が直接、菩薩に遭遇する前に、以下の十の不吉な前ぶれが現れた。

(1)何千もの流星が猛烈に、ものすごく落下し、(2)立ち昇るかすみとともに完全な闇が支配し、(3)大洋と地球が猛烈に揺れ、(4)大洋に霧がかかり、(5)多くの川が逆流して上流へ流れ、(6)山の頂上が地上へ崩れ落ち、(7)木々が倒れ、(8)嵐と風が猛烈に吹き、(9)猛烈な嵐と風が恐ろしい音をたて、(10)太陽が闇の中に消え、頭のない胴体たちが空中を駆けめぐる・・・。

しかしながら菩薩は、ほかの猛獣たちの中で静かに坐っている獅子王ケーサラジャのように、ほんのわずかの恐れもなく、静かに坐ったままであった。

一方、悪魔とかれの軍勢は徐々に近づいてきた。しかし、かれらは菩薩を攻撃するために菩提樹の周辺(菩提壇(ボーディ マンダラ))に入ってくることはできなかった。かれらは勢いよく出てきて菩薩のまわり全部を取り囲んだ。悪魔は鬨の声を上げるだけしかできなかった。「捕まえろ! 攻撃しろ!」しかしかれ自身は、菩提壇へ躙り寄ることもできなかった。かれの手勢に「われらは前面から攻撃ができない。後方から攻撃しよう!」と命じたのである。

そのとき、菩薩は、かれのまわりにはまったく何もいない、とわかった。なぜなら神々や梵天はすべて逃げ去っていたからである。かれはまた、悪魔の大軍勢が四方八方から、いままさに攻撃しようとしているのを見た。そのときかれは、このように考えた。「こんなたいへんな努力をして、悪魔とかれの軍勢はわたしを襲撃している。ここには、わたしの父も母も兄弟も、わたしの親族もいない。ただ十波羅蜜がわたしの仲間として、唯一の防衛として、役に立ってくれるだろう。十波羅蜜はわたしがこんなにも長く修養し、実践してきたものだ。こうした悪魔の大群を撃退するのに、わが波羅蜜の武器以外、ほかの何ものにも頼ることはできない」それから、隔離された住みかの中に住んでいる偉大な梵天がまったくひとりで坐っているかのように、かれは十波羅蜜の功徳を思い浮かべながら坐ったままでいた。

九つの致死兵器を次々にくりだす悪魔

まるで何事もなかったかのように菩薩に無視されて、悪魔はさらに怒り狂った。菩薩を殺すために、さまざまな致死兵器を次々と繰り出すつもりだった。「この九つの致死兵器を連続して繰り出し、骨をこなごなに砕いてやろう」と考えた。

最初に猛烈な旋風を巻き起こした。山々の頂上を破壊して吹き飛ばし、木々や密林の繁みを根こそぎにして、周辺地域の村や町を粉砕することができる旋風である。しかしながら、旋風が菩薩に近づいてくると無力になり、衣の端を波立たせることすらできなかった。

菩薩が坐りつづけたまま、しっかり立っている門柱のように揺らがないのを見て、悪魔はとても狼狽した。そのとき第二の致死兵器を放った。急いで巨大な雲を造りだしたのだ。雲はたちまち洪水のような豪雨に変わり、大地をこそげとって大きな穴をあけた。周辺の森や谷や木を押し流し、激流が菩薩の近くまで届いた。しかしそのとき、かれの衣の糸一本たりとも濡らすことはできなかった。

菩薩を殺すのに失敗して、悪魔は大きな怒りとともに、熱い石の雨をつくりだして攻撃を継続した。何千もの石が粉塵のガスを発しながら空中から転がり落ちてきた。しかしながら石が菩薩に近づいてくると、大きな天の花輪と花球に変わった。

またもや失敗したのだ。そこで悪魔は熱い兵器の雨を造りだして再び攻撃した。熱い兵器は槍や刀、剣、鉈、刃物、矢で、ガスと炎を噴出し、なんでも木っ端微塵に切り刻めるのだ。しかし菩提壇に入ってくると、さまざまな天の花に変わって落下した。

悪魔は、菩薩が巨大な岩のようにかすり傷ひとつなく、まだ坐っているのがわかって、驚異の念に打たれた。そのあと、真っ赤に熾っている炭火を造りだして降り注いだ。しかし炭火が菩薩に近づいてくると、さまざまな天の花の雨に変わって菩薩の足もとに落下し、まるで祝福しているかのようであった。

悪魔は引きつづき執拗に、菩薩に激しく攻めかかった。ひとかたまりのとても熱い、火のような灰を生みだし、空から降り注いだ。しかし菩薩の足もとに届いたときには天の白檀の粉に変わっていた。

再び熱い砂の雨を造りだして、空から降り注いだ。しかし再び、菩薩の足もとに落ちたのは、天の花の、たいへん柔らかく細かい粉だった。

そのあとで蒸気と炎をともなった熱い泥のシャワーを生みだし、空から雨のように降り注いだ。しかし菩薩の足もとに落ちたのは、香りのよい天の練り膏だった。

ついに悪魔は、シッダッタ王子の勇気をくじくために、九つ目の致死兵器である大暗黒を発射した。ちょうど新月の夜、厚い雲が垂れこめているとき、深い森の中に男がひとりいて、ぞっとして怖くなるように、そんな恐怖が暗闇のせいで起きるかもしれないだろう。それどころか悪魔の致死兵器の大暗黒は、だれにも耐えられない恐ろしい現象なのだ。しかし菩薩のいるところにそれが到着すると、太陽の光にかき消されるように暗闇が消えたのである。

悪魔の最終兵器

菩薩を殺すために悪魔は九つの致死兵器をくりだしたが、無効だと証明された。こうした迫害者の極悪非道なふるまいに何の注意も払わず、菩提樹の下で巨大なダイヤモンドの山のように無敵(アパラージタ)の玉座(パッランカ)(金剛座)に坐りつづけている菩薩を見て、悪魔はたいへん腹を立てた。

またもや大憤激し、悪魔は菩薩を攻撃した。空から流星群を落下させて攻撃したのだが、ガスと煙をともなった流星群は一万の大世界を完全に造れるほどであった。雲がないにもかかわらず、空は雷でゴロゴロ鳴った。何千もの稲妻がぞっとするくらいに走った。しかしこれもまた、菩薩には何の害も与えなかった。

さて悪魔は、かれの最終兵器であるチャッカーヴダ(輪宝)を菩薩にたたきつけた。この最終兵器はあまりにも強力で、もし万一、大地に投げられたら、十二年間というもの、草が生えないのである。もし空中へ発射されたら、日照りになってまるまる十二年間、雨粒は一滴たりとも降らなくなるのだ。もし須弥山に向けられると、山は真っ二つに割れてバラバラになるだろう。シッダッタ王子の頭をこなごなにできると信じて、ただちにチャッカーヴダを繰り出した。恐ろしい雷鳴の咆哮を放ちながら空から降りてきた。しかし、菩薩に近づいてくると、菩薩をおおって垂れ下がる天蓋であるかのように、とどまっていた。

かれの最終兵器が菩薩の肌にほんのひとかすりもできない、とわかって、悪魔の自尊心が傷ついた。激しい怒りでひどく逆上した。しかし、ほかに何ができるかもわからず、かれの軍勢に大声でわめいた。

「おまえたちはなぜ、突っ立って見ているだけなんだ? このシッダッタ王子を攻撃しろ! 切り刻め! 押しつぶせ! さとりに達する、どんな好機も与えるな!」

まもなく悪魔の軍勢はさまざまな恐ろしい格好になって姿を現し、菩薩をぞっとさせるような多くのやりかたで攻撃をしかけた。ギリメーカラ象の背中に座っていて、かれもまた菩薩に戦いを挑んだ。

「おお、シッダッタ王子よ、無敵の玉座から降りろ! 今すぐおまえを殺してやる!」

思いやりのある父親が、腕白小僧にいつでもやさしく、たたいたり、蹴ったり、怒ったりせず、父親の愛情と好意で胸に抱きしめて守り、眠らせてやるように、菩薩は怒りをまるで見せなかったどころか、よこしまな悪魔とその軍勢の攻撃に忍耐を示した。悪魔を恐れることなく、慈悲の心で見たのである。

そのとき菩薩は、こういった。

「おお、悪魔よ、もしわたしがそう望むなら、おまえとおまえの軍勢を、わたしは指をパチンと弾くだけで捕まえ、木っ端微塵にできるのだ。しかし、わたしは、他の生命をとることは、ほんのわずかもうれしくない。それは悪行であるからだ」

「おお、悪魔よ、わたしが与えなかった布施(ダーナ)はない。戒(シーラ)でわたしが守らなかったものはない。苦行(ドゥッカラ)でわたしが多くの輪廻転生をとおして多くの過去世で実践しなかったものはない。わたしは三十波羅蜜を永劫の中で成しとげ、三十七菩提分法(ボーディ パッキヤ ダンマー)も成就した。もしおまえにわたしの腕力をつかってみせても、何の功徳も生まれないとわかっている。その代わりに、おまえにはわたしの智力で対応したのである。おまえはわたしを無敵の玉座から、微動だにさせることができないのだ!」

悪魔が波羅蜜を完成した証拠をもとめるやいなや、菩薩は、かれの波羅蜜から生まれる無量の蓄積の神聖な功徳の無双の力を呼び起こし、公然と宣言した。

「この大地に意思作用はないのだ。それはおまえにも、わたしにも公正で公平である。おまえにも、わたしにも公明正大である。この大地をわたしの目撃者にしよう!」

そういって菩薩は衣の中から栄光の右手を出して、大地にふれた。まさにその瞬間、空に稲妻が光って雷が鳴るような大音響をともなって、まるで陶工の轆轤のように、地球が急速にグルグル回転したのである。一万の大世界が猛烈に回転して創りだす恐ろしくも激しい音響で、火事の竹林のようにパチパチ音をたてて弾け、破裂するのだ。雲のない空一面にゴロゴロ雷鳴が轟き、断続的にドカンと落雷がすさまじい音を立てる。悪魔とかれの軍勢は大地と空のはざまに閉じ込められ、絶え間のない騒音と喧噪で非常に脅かされ、逃げ場も救助もなかった。悪魔は軍旗を投げ捨て、一万の兵器を捨てて、象を見捨てて逃げ去った。ギリメーカラ象は去る前に、菩薩の前でひざまずいた。象に乗っていた主人が逃げ去ったのを見て、悪魔の大軍は、四方八方へばらばらに散乱した。まるで嵐が灰を吹き飛ばすかのように、あたふたと逃げ去ったのである。

悪魔とかれの大軍の到着で逃げ出していた神々と梵天は、遠くから戦闘を見ていたのだが、どっちが勝ったのか興味津々だった。菩薩が悪魔を打ち破り、勝利者として登場した、とわかり、かれらは声をそろえて「サードゥ、サードゥ、サードゥ!(善き哉、善き哉、善き哉)」と叫んだ。

ガヤーの森の雰囲気はまた静かになり、神々と梵天が戻ってきて、菩薩が坐ったままでいる菩提壇に集まった。悪魔に対する勝利の吉報は一万の大世界の隅々まで急速にひろがった。神々と梵天は、この知らせをきいて大喜びだった。かれらは菩薩の前に平伏して、花や香、よい匂いの練り膏をささげて祝福し、数多くのさまざまなやりかたで、めでたい賛辞や頌徳の歌を歌ったのである。

三つの明智に到達

邪悪な悪魔への勝利は、満月と太陽の日没との併置で刻印された。満月は東の地平線から昇り、太陽は西の地平線へ赤い球となって沈んでゆく。菩薩はそのとき、まさに今こそ至高の明智達成への挑戦を続けるときだ、とさとった。紀元前五八八年のウェーサーカー月(現代暦の五月ごろ)の満月の夜、菩提樹の下の無敵の玉座の上に足を組んで坐り、菩薩はまことに優雅に見えたが、さまざまな冥想の段階を発展させていたのだ。一万の大世界から来ているすべての神々と梵天は、この宇宙に群がって集まり、菩薩に敬意を表したのだが、菩薩はかれらを気にもとめず、法(ダンマ)(真理)の実践のみに集中していたのである。

菩薩がそうしているとき、不屈のエネルギー(精進(ヴィリヤ))がかれの中に喚起され、かれの気づき(念(サティ))は不動かつ明晰になった。かれの身体は穏やかで混乱がなかった。かれの心は集中して統一(一境性(エーカッガター))していた。かれの心は、まったく障碍(蓋(ニーヴァラナー) 訳注:心に蓋をして人の能力を奪い、善を成就させない要素で煩悩 の異称。五種類あり、五蓋=貪欲、瞋恚、惛沈・睡眠、掉挙・後悔、疑、と呼ばれる)から自由で、感覚の快楽(事欲(ヴァットゥカーマ))と感覚の欲望(煩悩欲(キレーサカーマ))から離れていた。

かれは初禅(ジャーナ)に入って、とどまった。初禅(ジャーナ)には適用された思考(尋(ヴィタッカ))と持続された思考(伺(ヴィチャーラ))、そして遠離から生じる歓喜(喜(ピーティ))と快楽(楽(スカ))がともなっていた。

そして再び、菩薩は適用された思考と持続された思考を静めて、第二禅(ジャーナ)に入って、とどまった。

第二禅(ジャーナ)には自信と専心があり、適用された思考はなく(無尋(アヴィタッカ))、持続された思考もない(無伺(アヴィチャーラ))のだが、集中から生じる喜と楽はあった。

かれがつづけて進めていくと、喜と楽は薄れていき、心の均衡状態(中捨(タトラマッジャッタター))が浸みこんでくるのだ。かれは気づきをつづけ、きちんと観察し、楽の中にのみとどまっていた。このように、かれは第三禅(ジャーナ)に入って、とどまった。かれの気づきはかなり明晰になり、かれの洞察はたいそう研ぎ澄まされた。

心身の楽と苦の両方を放棄し、これに先行した喜と悩の消失で、かれは第四禅(ジャーナ)に入って、とどまった。第四禅(ジャーナ)には不苦不楽(捨(ウペッカー))と心の均衡状態にもとづく気づきの清浄があった。

かれの集中統一した心が、このように清らかに、明るく、汚れがなく、不完全さが除去され、しなやかで、巧みで、沈着冷静さに達していたとき、かれはみずからの心を過去世回想の智慧(宿住随念智)に向けたのである。かれは自分の多様な過去の輪廻転生を回想した。つまり一つの生涯を、二つの生涯を、三つの生涯を、四つの生涯を、五つの生涯を、十の生涯を、二十の生涯を、三十の生涯を、四十の生涯を、五十の生涯を、百の生涯を、千の生涯を、一万の生涯を。それから、幾多の大世界(宇宙)の解体を、幾多の大世界(宇宙)の進化を、そして、幾多の大世界(宇宙)の解体と進化とを。

かれはこのように理解した。「わたしはあの場所ではそんな名前で、こんな一族で、こんな外見で、こんな食べ物を食べ、こんな楽と苦の経験をして、何年の生涯だった。わたしはその場所を去って別の場所の生存に来て、そしてそこでもまた、わたしはそんな名前で、こんな一族で、こんな外見で、こんな食べ物を食べ、こんな楽と苦の経験をして、何年の生涯だった。そのようにしてそこを去って、ここの生存に来ているのだ」と。

このように、かれは自分の多様な過去の輪廻転生の細部と詳細を回想した。これこそまさに菩薩が夜の初更(初夜)に達成した最初の真の智慧であった。無知が消えた。そして真の智慧が生じた。闇が消えた。そして光が現れた。不放逸と、熱意と、そして不屈を堅持している者に、これが起きたのである。

再び、かれの集中統一した心がこのように清らかに、明るく、汚れがなく、不完全さが除去され、しなやかで、巧みで、沈着冷静さに達していたとき、かれはみずからの心を一切衆生の消滅と再生の智慧(天眼智、または死生智)に向けたのである。透徹した洞察力であり、清浄かつ人の視力を超越しており、かれは一切衆生の消滅と再生、優劣、美醜、幸不幸を見たのである。

一切衆生がどのようにかれらの行為によって変遷していくか、かれは次のように理解した。「身語意の不善行為をする、聖者たちの悪口をいう、邪見をもっている-これは邪な行為に影響を与える-こうした衆生は、肉体の衰滅で死後、剥奪困窮の状態に、悪趣に、堕地獄に、地獄にさえ再生する。しかし身語意の善行為をする、聖者たちの悪口はいわない、正見をもっている-これは正しい行為に影響を与える-有徳の衆生は、肉体の衰滅で死後、善趣に、天界にさえ再生する)と。

このように超常の透徹した洞察力で、かれは一切衆生の消滅と再生、優劣、美醜、幸不幸を見たのである。そしてかれは一切衆生がどのようにかれらの行為によって変遷していくか、理解したのだ。これがまさに、かれによって夜の第二更(中夜)に達成された第二の真の智慧であった。無知が消えた。そして真の智慧が生じた。闇が消えた。そして光が現れた。不放逸と、熱意と、そして不屈を堅持している者に、これが起きたのである。

そして再び、かれの集中統一した心がこのように清らかに、明るく、汚れがなく、不完全さが除去され、しなやかで、巧みで、沈着冷静さに達していたとき、かれはみずからの心を、汚れ(漏)の破壊の智慧(漏尽智)に向けたのである。かれはものごとのありのままを知った。かれは《これは苦である》《これは苦の起源(集)である》《これは苦の滅である》《これは苦の滅にみちびく道である》と知った。したがって同様に、かれはまた《これは漏である》《これは漏の起源(集)である》《これは漏の滅である》《これは漏の滅にみちびく道である》と、知ったのであった。

このようにかれは、かれの心が、官能の欲望の汚れから、憎悪の汚れから、無知の汚れから、自由であると認識し、知覚した。そしてかれが解脱したとき「わたしは解脱した」という智慧が来たのだ。

かれは直接的に、このようにさとった。

「生まれは尽きた。梵行(仏道の実践)は完成された。なすべきことはなされた。もはやこの状態の他に行くことはない」

これがまさに、かれによって夜の最終更(後夜)に達成された第三の真の智慧であった。無知が消えた。そして真の智慧が生じた。闇が消えた。そして光が現れた。不放逸と、熱意と、そして不屈を堅持している者に、これが起きたのである。

さとりに到達

菩薩が阿羅漢道(アラハッタ マッガ)をさとったとき、すべての束縛(結(サンヨージャナ))は根こそぎなくなった。そしてかれの心には漏尽智(アーサワッカヤ ニャーナ)が現れ、四つの汚れ(漏(アーサワ))が完全に破壊された。四つとは、官能の欲望の汚れ(欲漏(カーマーサワ))、存在への執着の汚れ(有漏(バヴァーサワ))、邪見の汚れ(見漏(ディッティアーサワ))、無知の汚れ(無明漏(アヴィッジャーサワ))である。そして無間のうちに(まったく時を置かずに)、かれは阿羅漢果(アラハッタ パラ)をさとった。それはかれに完全に清浄な心の状態をさずけた。このように菩薩は全知(一切知智(サッバンニュタ ニャーナ))を獲得することによって完璧な自覚明智者(正自覚者(サンマーサンブッダ))に到達し、「ブッダ」(覚者、目覚めた人)の称号にふさわしい方となられた。

かれの明智のさとりは、至高の智慧である〈四聖諦(チャッターリ アリヤ サッチャーニ)〉、四重の分析智である〈無碍解智(パティサンビダー ニャーナ)〉、六重の独自の智慧である〈不共智(アサーダーラナ ニャーナ)〉で、これらが十四重のブッダの智慧を構成している。さらにまた、四重の勇敢な智慧〈四無所畏智(ヴェーサーラッジャ ニャーナ)〉、十の智力〈十力智(ダサバラ ニャーナ)〉、十八の特別な資質〈十八不共法(アーヴェーニカ ダンマ)〉もある。

菩提樹の下の無敵の玉座の上に足を組んで坐り、菩薩はまことに優雅に見えた。かれの身体の黄金色は菩提樹の高貴な光背をつくり、周辺地域のあらゆる動くものと動かないものが、流れる黄金の光線に浸されているように見えた。このように、紀元前588年、ウェーサーカー月の満月の日の早朝にかけて、菩薩は三十五歳で全知(一切知智)に到達し、三世界(欲界、色界、無色界)のブッダとなられたのである。その瞬間、明るく輝く光がかれの身体から放射され、一万の大世界が震動し、鳴り響いた。

そのころ、一万の大世界全体が、美の極致に達した。あらゆる種類の花咲く樹々が、季節とかかわりなく、いっせいに花開いた。あらゆる種類の果実のなる樹々もまた、季節とかかわりなく、いっせいにたっぷり果実をつけた。ふしぎなことに、花々もまた、木の幹や枝、蔓(つる)草で、花開いた。そして空中の見えない植物から花々がいっぱい垂れ下がった。まさにその瞬間、一万の大世界(生誕刹土(ジャーティッケッタ))が、やさしく揺れたのである。

歓喜のことば(「ウダーナ」-自説経)

明智のさとり当日の夜明け、ブッダの心は歓喜(喜(ピーティ))でいっぱいになった。ブッダは解脱(涅槃)の永続する平安と幸福を発見することができる、それは長い間探し求めていたものだ、とじっくり考えていた。生命にかかわる本質をさとれ、その成功はみずから達成されるもので、どのような外部の権威、影響力、いわゆる全能の神の力添えもなかったのだ。生老病死を乗り超える薬がみつかったのである。かくして今やブッダは生きとし生けるものすべてを、生と再生の循環(輪廻(サンサーラ))の莫大な苦しみから解放する助けができるようになったのであった。

そのときブッダは、みずからの幸福を、歓喜の凱歌として二つの偈(げ)(感興偈(ウダーナ))で発した。それはブッダの卓越した徳の勝利と精神内部の経験を生き生きと描写している。

“Aneka jāti saṃsāraṃ Sandhāvissaṃ anibbisaṃ;

Gahakārakaṃ gavesanto, Dukkhā jāti punappunaṃ.”

“Gahakāraka diṭṭhosi, Puna gehaṃ na kāhasi;

Sabbā te phāsukā bhaggā, Gahakūṭaṃ visaṅkhataṃ;

Visaṅkhāragataṃ cittaṃ, Taṇhānaṃ khayamajjhagā ti.”

“無数の生涯をあてどなくさまよってきた、

-家の作者を探し求めて。さらにさらにと転生するのは苦しい。

家の作者よ、おまえの正体は見られた。もはやおまえが家を作ることはない。

すべてのおまえの垂木は折れた。

棟木は壊れた。形成するはたらきから心は離れ、渇愛を滅尽したのだ。”

これらの偈に、ブッダは明智に達する前のことを述べている。数え切れない年数を、一つの生存から別の生存へとさまよってきた。不放逸に、この家の作者である肉体(五蘊)を探し求めていた。しかし見つけられなかった。再生はほんとうに悲しいことだ、とわかった。なぜなら生まれ変わった肉体は、老、病、死に悩まされることが避けられない。しかし最後の生となる菩薩で行者になった。冥想を実践しているあいだ、かれの直感智によって家の作者を、実体のない建築家を、おぼろげながら見つけたのだ。官能の欲望への渇愛(欲愛(カーマタンハー))、存在への渇愛(有愛(バヴァ タンハー))、非存在への渇愛(非有愛(ヴィバヴァ タンハー))である。それらが心のエネルギーの流れのうちに潜在的な汚れとして流れているのだ。それがこの渇愛(タンハー)で、粗大かつ繊細に、輪廻(サンサーラ)の転生をくりかえすことにみちびき、あらゆるかたちの生命に固執させるのだ。

ブッダになって、一切知智(サッバンニュタ ニャーナ)をさずかり、かれは明確に渇愛を識別したので、もはや心に忍びこむことはなかった。家の垂木とは十種類の心の汚れ(煩悩(キレーサ))だ。貪(ローバ)、瞋(ドーサ)、痴(モーハ)、慢(マーナ)、見(ディッティ)、疑(ヴィチキッチャー)、惛沈(ティーナ)、掉挙(ウッダッチャ)、無慙(アヒリカ)、無愧(アノーッタッパ)が十煩悩である。家の棟木とは無明(アヴィッジャー)で、あらゆる感情の根源であり、垂木を支えている。道智(マッガ ニャーナ)のまさかりが、すべての煩悩の垂木と無明の棟木を粉砕した。かくして家の解体で、阿羅漢に達することによって、家を再建する材料がもはや力をもっていないのだ。そしてこの状態に到達したとき、ブッダの心は清らかになり、無為の状態、涅槃に到達したのである。

※ 画像やテキストの無断使用はご遠慮ください。/ All rights reserved.

Episode 20

THE ATTAINMENT OF PERFECT ENLIGHTENMENT

The Bodhisatta then went to the sāla grove on the bank of the Nerañjarā River where he took a rest for a while and spent the rest of the day under the cool shade of a sāla tree, concentrating himself in the ānāpāna bhāvanā. In the twilight of that evening, when the weather was cool, and the wind was breezing softly, he went to the Gayā Forest heading towards the foot of the Bodhi tree (Pāḷi: assattha; Latin: Ficus religiosa), accompanied by various divinities.

On the way, he met a grass-cutter named Sotthiya, who was coming from the opposite direction carrying grass. He was impressed by the glorious appearance of the Bodhisatta. Having known the Bodhisatta’s wish to have some grass, he offered him eight handfuls of the kusa grass. Having reached the Bodhi tree, the Bodhisatta investigated the surroundings to look for a suitable site for meditating. He found that

the eastern side of the Bodhi tree was the auspicious site of victory where all the previous Buddhas attained Enlightenment. Then, at the moment he spread out the eight handfuls of grass as his seat, they were transformed into a large jewel throne, fourteen cubits in size.

Thereupon, the Bodhisatta sat cross-legged—facing east—on the jewel throne under the Bodhi tree and made a firm resolution: “Even only my skin, sinews and bones remain! Even my whole body, flesh and blood dry up and wither away! Never will I rise from this seat unless and until I have attained Buddhahood!”

Vanquishing Māra Vasavattī

When the Bodhisatta was thus seated with a firm determination and a strong will-power, struggling for Enlightenment at the foot of the Bodhi tree, there came to pay homage to him Deva Sakka, Deva Pañcasikha, Deva Suyama, Deva Santusita, Brahmā Sahampati, the nāga king Mahākāḷa—with a company of eighty thousand female nāga dancers—and the devas and brahmās from ten thousand world-systems.

With great joy, they came to witness the Bodhisatta in attaining Buddhahood; they waited around the Bodhi tree patiently to see for themselves this very rare opportunity.

Māra, lord of the world of passion, had been following closely behind the Bodhisatta for the whole six-year period of dukkaracariya, waiting for the occasion when the Bodhisatta might harbour unwholesome thoughts, such as sensual desires, ill-will or cruelty. He thought:

“Prince Siddhattha had passed the six-year period without any fault. Now, he has arrived at the Bodhi tree for attaining Buddhahood; he is surely trying to escape from my surveillance. There is nowhere for him to run away now. I will not let him slip away!”

Now Māra, having assembled his fighting forces from his abode of the Paranimmitavasavattī-Deva world, commanded them: “O my mighty soldiers, transform yourselves into various frightening forms! Hold your deadly weapons each, and quickly attack Prince Siddhattha like a huge torrent of water gushing down overwhelmingly!” He transformed himself into a terror-striking fiend with one thousand arms each brandishing a deadly weapon.

Riding the savage tusker, Girimekhala, one hundred and fifty yojanas in height, he led his armies, which extended twelve yojanas to the front, right, and left of him, to the end of the Cakkavāḷa behind him, and nine yojanas into the sky above him. The frightening sounds of intimidations, shoutings and exclamations of the great armies of Māra could be heard from a distance of one thousand yojanas. They advanced on the Bodhisatta in order to overpower, destroy and shake him, but his mind remained absorbed in deep meditation.

At the sight of Māra and his troops, all the divinities gathering at the Bodhi tree to honour the Bodhisatta disappeared in a flash. Deva Sakka ran away with the Vijayuttara conch hanging on his back. So did Deva Pañcasikha, Deva Suyama, and Deva Santusita. The Mahā Brahmā threw away his white umbrella at the edge of the world-systems and went back to the brahmā abode. Nāga Mahākāḷa, abandoning all nāga dancers, dived into the earth and headed back to Mañjerika, the nāga mansion. There was not a single deva or brahmā who dared to remain standing in the neighbourhood of the Bodhisatta and the Bodhi tree; they fled helter-skelter in all directions.

Ominous Signs of the Arrival of Māra

Before Māra and his troops directly encountered the Bodhisatta, there had appeared these ten ominous signs to portend his arrival: (1) thousands of meteors fell violently and frightfully, (2) total darkness reigned with the rising of haze, (3) the oceans and the earth quaked violently, (4) mists arose in the oceans, (5) many rivers flowed upstream, (6) mountain tops fell to the ground, (7) trees toppled over, (8) storms and winds blew violently, (9) the violent storms and winds made fearful sounds, (10) the sun vanished in the darkness, and headless bodies roamed about in the sky. Nevertheless, the Bodhisatta remained seated calmly without the least fear, like the lion king Kesaraja sitting calmly amidst other beasts.

Meanwhile, Māra and his troops came closer and closer. But, they were unable to enter into the vicinity of the Bodhi tree (Bodhi Maṇḍala) to attack the Bodhisatta. They sallied forth and surrounded him on all sides. Māra could only sound his war-cries: “Seize him! Attack him!” But he himself could not slither into the Bodhi Maṇḍala. He commanded his gangs: “We can’t make a frontal attack on him; we shall attack him from the rear!”

At that time, the Bodhisatta found only emptiness surrounding him, since all the devas and brahmās had fled away. He also saw that the great numbers of Māra’s troops were ready to attack him from all sides. Then, he thought thus: “With such great efforts, Māra and his troops are assailing me; there is neither my mother, father, brother, nor any other relatives of mine here at this place. Only the Ten

Perfections (Pāramī), which I have so long developed and practised, will serve me as my companions and sole protection; no other things can I rely on to repulse these hordes of Māra, but my Pāramī weapons.” Then, while sitting all alone like a great brahmā residing inside a secluded mansion, he remained reflecting on the meritorious deeds of his ten Pāramīs.

Facing Māra’s Deadly Attack

Being neglected by the Bodhisatta as if nothing happened, Māra became more and more furious. He planned to launch his various deadly weapons one after another to kill the Bodhisatta. He thought: “By discharging these nine deadly weapons consecutively, I will shatter his bones into pieces.”

First, he created violent cyclones capable of breaking up and blasting away mountain tops, uprooting trees and jungle bushes, and pulverising villages and towns in the surrounding areas. However, when these cyclones approached the Bodhisatta, they became powerless and incapable of even ruffling the edge of his robe.

Māra was very upset on seeing the Bodhisatta remaining seated and unshaken like a firm erected gatepost. He then let loose his second weapon. He quickly created huge clouds which immediately changed into heavy torrential rain falls capable of scraping down the earth into a big hollow. Having swept away the fringe of forests, valleys and trees, the torrents of water reached near the Bodhisatta. But then,

they were incapable of wetting even a single thread of his robe.

Failing to kill the Bodhisatta, with great anger, Māra continued his attacks by creating rains of hot stones. Thousands of huge stones were rolling down from the sky sending off fumes of dust. However, when they approached the Bodhisatta, they were transformed into big celestial garlands and balls of flowers.

Once again, his efforts failed. Now, Māra attacked again by creating rains of hot weapons—such as spears, swords, sabres, machetes, knives, arrows—shooting down by emitting fumes and flames. These hot weapons could mince anything into smithereens. But when they entered the Bodhi Maṇḍala, they were transformed and fell down in the form of manifold celestial flowers.

Māra was struck with wonder as he found the Bodhisatta still seated like a huge rock without a single scratch. Thereafter, he created rains of live coals falling down ablaze. But when they came near the Bodhisatta, they were transformed into a rain of manifold celestial flowers falling down at the feet of the Bodhisatta, as if paying

homage to him.

Māra continued to assail the Bodhisatta. He caused a mass of very hot ashes—like fire—to pour down from the sky. But, they turned into celestial sandalwood powder as they reached the feet of the Bodhisatta.

Again he created a rain of hot sand pouring down from the sky. But again, they fell at the feet of the Bodhisatta as very soft fine powder of celestial flowers.

Thereafter, he caused a shower of hot mud with fumes and flames to fall from the sky like rain. But, they fell at the feet of the Bodhisatta as celestial perfumed paste.

Now, Māra discharged his ninth deadly weapon of great darkness with

the intention to discourage Prince Siddhattha. Just as a man would feel horrified being alone in the middle of a deep forest at a new-moon night with a thick cloudy sky, such a horror might arise in him because of its darkness. Even so, the great darkness from Māra’s deadly weapon could create such a frightening phenomena which no one could bear. But on reaching the presence of the Bodhisatta, the

darkness disappeared as if dispelled by sunlight.

Lethal Weapon of Māra

Nine deadly weapons had been launched by Māra to kill the Bodhisatta, but they proved ineffective. So much irritated was Māra on seeing the Bodhisatta—like a huge diamond mountain—remaining seated on the Invincible Throne (Aparājita Pallaṅka) under the Bodhi tree without noticing any of the atrocities by the Evil One.

Again with great fury, Māra attacked the Bodhisatta by letting meteors fall from the sky—the meteors could make the whole ten thousand world-systems completely covered with fumes and smokes. Although there were no clouds, the sky rumbled with thunder; thousands of lightning struck frighteningly. But, this also could not cause any harm to the Bodhisatta.

Now, Māra wanted to hurl his final weapon, cakkāvudha, to the Bodhisatta. This lethal weapon was so mighty that if it were thrown on the ground, no grass could grow for twelve years; if it were discharged into the sky, there would be drought, and not a single rain drop would fall for a total period of twelve years; if it were directed at the top of Mount Meru, the mountain would break up into two and fall asunder. Believing that he could smash Prince Siddhattha’s head into pieces, he immediately launched his cakkāvudha. It came down through the sky creating horrible sounds of roaring thunder. But on getting near the Bodhisatta, it remained as a canopy poised over the Bodhisatta.

Finding that his lethal weapon could not even make a single scratch on the Bodhisatta’s skin, all his pride was hurt. Māra was greatly agitated with rage. But not knowing what else to do, he yelled out to his hordes: “Why are you just standing and looking there? Attack this Prince Siddhattha! Seize him! Kill him! Cut him up! Crush him! Do not let him have any chance to attain Buddhahood!” Soon, the hordes of

Māra manifested themselves in various terrible forms trying to attack the Bodhisatta in many frightening ways. While sitting on the back of Girimekhala, he also challenged the Bodhisatta: “O Prince Siddhattha, get down from the Invincible Throne! I will kill you right now!”

Just as a compassionate father would always be kind towards his naughty children—he would show no anger; he would not hit or kick them; he would not scold them; but, he would embrace them and hold them with fatherly love and affection in his bosom to let them sleep—even so, the Bodhisatta showed forbearance towards all the attacks by the wicked Māra and his hordes; he looked at Māra without

fear, but with loving-kindness and compassion.

Then, the Bodhisatta said: “O Māra, if I so wish, I could seize and pulverise you and your soldiers by just snapping my fingers. But, I do not take the slightest delight in taking other’s life; it is a wrongdoing.”

“O Māra, there was no charity (dāna) which I have not given; no morality ((sīla) which I have not observed; no austerity (dukkara) which I have not practised throughout my many rounds of existence in many worlds. I have performed the thirty Pāramīs through aeons of existence and I have also fulfilled the thirty-seven Requisites of Enlightenment (Bodhipakkhiyadhammā). I find no benefit will accrue to

me if I advance against you using my physical strength, but I have advanced facing you with my power of wisdom. You cannot make me stir from this Invincible Throne!”

As soon as Māra asked him to prove the evidences of the perfection of his Pāramī, the Bodhisatta invoked the matchless power of the immeasurable store of spiritual merits born of his Pāramīs and proclaimed: “Having no volition is this great earth; it is just and fair to you as well as to me; it is impartial to you as well as to me; let this great earth be my witness!” So saying, the Bodhisatta brought out his glorious right hand from inside his robe to touch the ground.

When his fingers touched the ground, at that very moment, the earth revolved swiftly—like a potter’s wheel—with a great noise like a streak of thunderbolt flashing in sky. The whole of the ten thousand world-systems rolled violently creating terrible and fierce sounds, crackling and exploding like a bamboo grove on fire. The entire

cloudless sky was rumbling horribly, and thunderbolts crashed intermittently. Māra and his troops were trapped between the earth and the sky with a continuous din and clamour, greatly frightened, without refuge and help. Māra threw away his battle-banner, discarded his one thousand weapons, and ran away leaving his elephant behind. Girimekhala knelt down in front of the Bodhisatta before taking leave.

Seeing his master had fled away, Māra’s great armies were scattered to all directions and were in disorder like ashes blown away by a storm; they fled helter-skelter.

The devas and brahmās, who had fled out of fear on the arrival of Māra and his hordes, and who had been watching the battle from afar, were curious to know who won the battle. When they found that the Bodhisatta had vanquished Māra and emerged as the victor, they shouted in chorus: “Sādhu, sādhu, sādhu!” Now that the atmosphere in the Gayā Forest became serene once more, the devas and brahmās soon returned and congregated again at the Bodhi Maṇḍala, where the Bodhisatta was residing. The good news of the victory over Māra spread rapidly as far as ten thousand world-systems. The devas and brahmās were overjoyed hearing the news; then they came prostrating before the Bodhisatta, paying homage with flowers, perfumes and scented paste, singing auspicious words of praise and eulogies in many and various ways.

Attainment of the Triple True Knowledge

The victory over the wicked Māra was marked by the juxtaposition of the full-moon—rising in the eastern horizon—and the sun, with its red orb sinking in the western horizon. The Bodhisatta then came to know that it was the right time to continue his struggle for attaining Supreme Enlightenment. At that full-moon night of Vesākha, in the year 588 B.C., the Bodhisatta looked very graceful sitting cross-legged on the Invincible Throne at the foot of the Bodhi tree, developing various stages of meditation. Though all the devas and brahmās from the ten thousands world-systems assembled crowding this universe and paid homage to him, the Bodhisatta remained oblivious of them, concentrating his attention on the practice of the Dhamma only.

When he was doing so, tireless energy (viriya) was aroused in him and his mindfulness (sati) became steadfast and clear; his body was tranquil and untroubled; his mind was concentrated and unified (ekaggatā). His mind was entirely free from hindrances (nīvaraṇas), detached from sensual pleasures (vatthukāma) and sensual desires (kilesakāma). He entered upon and abided in the first jhāna, which is accompanied by applied thought (vitakka), sustained thought (vicāra), rapture (pīti) and pleasure (sukha) born of seclusion.

And again, the Bodhisatta, with the stilling of applied and sustained thought, entered upon and abided in the second jhāna, which has self-confidence and singleness of mind without applied thought (avitakka) and without sustained thought (avicāra), but with rapture and pleasure born of concentration.

When he proceeded, rapture was fading away, and he became imbued with a mental state of equanimity (tatramajjhattatā). He was mindful and fully aware, dwelling only on pleasure. Thus, he entered upon and abided in the third jhāna; his mindfulness became very clear, and his insight wisdom was greatly sharpened.

With the abandoning of both physical and mental pleasure and pain, and with the previous disappearance of joy and grief, he entered upon and abided in the fourth jhāna, which has neither-pain-nor-pleasure (upekkhā) and purity of mindfulness due to the mental state of equanimity.

When his concentrated mind was thus purified, bright, unblemished, rid of imperfection, malleable, wieldy, steady, and attained to imperturbability, he directed his mind to the knowledge of the recollection of past lives (pubbenivāsānussati ñāṇa). He recollected his manifold former rounds of existence, that is, one life, two lives, three lives, four lives, five lives, ten lives, twenty lives, thirty lives, forty lives, fifty lives, a hundred lives, a thousand lives, a hundred thousand lives; then the dissolution of many world systems, the evolution of many world systems, and both the dissolution and evolution of many world systems.

He understood thus: “I was so named in that place, of such a clan, with such an appearance; such was my nutriment; such was my experience of pleasure and pain; such was my life-term. Passing away from that place, I came into existence elsewhere, and there, too, I was so named, of such a clan, with such an appearance; such was my nutriment; such was my experience of pleasure and pain; such was my life-term.

Thence, passing away from there, I came into existence here.”

Thus, he recollected the details and particulars of his manifold former rounds of existence. This, indeed, was the First True Knowledge attained by the Bodhisatta in the first watch of the night. Ignorance was banished, and true knowledge arose; darkness was banished, and light arose—as happens in one who abides with diligence, ardour, and resoluteness.

Again, when his concentrated mind was thus purified, bright, unblemished, rid of imperfection, malleable, wieldy, steady, and attained to imperturbability, he directed his mind to the knowledge of the passing away and reappearance of beings (dibbacakkhu ñāṇa). With the clairvoyant vision, purified and surpassing the human vision, he saw beings passing away and reappearing, inferior and superior, fair and ugly, fortunate and unfortunate.

He understood how beings passed on according to their actions thus: “These beings, who were ill-conducted in body, speech, and mind, who reviled the noble ones, who were wrong in their views—giving effect to wrong actions—on the dissolution of the body, after death, reappeared in a state of deprivation, in a bad destination, in perdition, even in hell; but these worthy beings, who were well-conducted in body, speech, and mind, who did not revile the noble ones, who were right in their views—giving effect to right actions—on the dissolution of the

body, after death, reappeared in a good destination, even in the heavenly worlds.”

Thus with the clairvoyant supernormal vision, he saw beings passing away and reappearing, inferior and superior, fair and ugly, fortunate and unfortunate, and he understood how beings passed on according to their actions. This, indeed, was the Second True Knowledge attained by him in the second watch of the night. Ignorance was banished, and true knowledge arose; darkness was banished, and light arose—as happens in one who abides with diligence, ardour, and resoluteness.

And again, when his concentrated mind was thus purified, bright, unblemished, rid of imperfection, malleable, wieldy, steady, and attained to imperturbability, he directed it to the knowledge of the destruction of taints (āsavakkhaya ñāṇa). He directly knew things as they are. He knew that “this is suffering,” that “this is the origin of suffering,” that ‘this is the cessation of suffering,” that “this is the way leading to the cessation of suffering.” Likewise, in accordance, he also knew that “these are taints,” that “this is the origin of taints,” that “this is the cessation of taints,” that “this is the way leading to the cessation of taints.”

Thus, he cognised and perceived that his mind was liberated from the taints of sensual desire, from the taints of hatred, and from the taints of ignorance. And when he was liberated, there came the knowledge: “I am liberated.” He directly realised: “Birth is destroyed; the holy life has been lived; what has to be done has been done; there is no more coming to any state of being.”

This, indeed, was the Third True Knowledge that he attained in the last watch of the night. Ignorance was banished, and true knowledge arose; darkness was banished, and light arose—as happens in one who abides with diligence, ardour, and resoluteness.

Attainment of Buddhahood

When the Bodhisatta realised Arahatta-Magga, all the fetters(saṁyojanas) were completely uprooted, and there appeared in his mind āsavakkhaya ñāṇa, the complete destruction of the four taints (āsavas), namely: the taint of sensual desire (kāmāsava), the taint of attachment to existence (bhavāsava), the taint of wrong views (diṭṭhāsava), and the taints of ignorance (avijjāsava). And without any lapse in time, he realised Arahatta-Phala, which made him endowed with a complete pure state of mind. Thus, the Bodhisatta attained the state of a Perfectly Self-Enlightened One (Sammāsambuddha) by gaining omniscience (sabbaññuta ñāṇa) and was worthy of the title “Buddha”—an Enlightened or Awakened One.

Accompanying His Enlightenment were the supreme knowledge of the Four Noble Truths (Cattāri Ariya Saccāni), the Fourfold Analytical Knowledge (Paṭisambhidā Ñāṇa), and the Sixfold Unique Wisdom (Asādhāraṇa Ñāṇa), making up the Fourteenfold Wisdom of a Buddha; there were also the Fourfold Valorous Wisdom (Vesārajja Ñāṇa), the Ten Powers (Dasabala Ñāṇa), and the Eighteen Special Qualities (Āvenika Dhamma).

Sitting cross-legged on the Invincible Throne at the foot of the Bodhi tree, the Buddha looked very graceful—the golden colour of his body made the high ground of the Bodhi tree and all the animate and inanimate objects in the surrounding area appear immersed in a stream of liquid gold. Thus, towards early in the morning of the full-moon day of Vesākha, 588 B.C., at the age of thirty-five, the Bodhisatta attained omniscience (Sabbaññuta Ñāṇa) and became a Buddha of the three worlds. At that moment, a bright radiant light was emitting from His body; it made ten thousands world-systems vibrate and resound.

At that time, the whole of the ten thousand world-systems reached the height of beauty. All kinds of flowering trees blossomed simultaneously, irrespective of the season. All kinds of fruit-bearing trees also bore fruits simultaneously in rich abundance, irrespective of the season. Flowers also blossomed strangely on the trunks, branches and creepers. And bunches of flowers were dangling from invisible plants in the sky. At that very moment, the ten thousand world-systems (jātikkhetta) quaked gently.

The Joyous Utterances (Udāna)

At dawn, on the very day of His Enlightenment, His mind was occupied with exulting joy (pīti); He was reflecting that he was able to discover the lasting peace and happiness of Emancipation (Nibbāna), which he had been searching for a very long time. He was able to realise the reality concerning life, and His success was achieved on His own, without the assistance of any external power, force or the

so-called Almighty God. The medicine for overcoming birth, old age, sickness, and death had been discovered. Thus, He could now help all sentient beings to get free from the enormous suffering of the cycle of birth and rebirth (saṁsāra).

Then, the Buddha expressed His happiness by uttering two verses of a paean of joy (udāna) which vividly described His transcendental moral victory and His inner spiritual experience:

“Anekajātisaṁsāraṁ— Sandhāvissaṁ anibbisaṁ

Gahakāraṁ gavesanto — Dukkhā jāti punappunnaṁ”

“Gahakāraka diṭṭhosi— Puna gehaṁ na kāhasi

Sabbā te phāsukā bhaggā— Gahakūṭaṁ visaṅkhataṁ

Visaṅkhāragataṁ cittaṁ— Taṇhānaṁ khayamajjhagā”

“Through the rounds of countless births have I wandered

Seeking, but not finding the builder of this house.

Sorrowful, indeed, is born ever and again!”

“O house builder! You are now seen!

You shall build no house again!

All your rafters are broken!

Your ridge-pole is shattered!

My mind has now attained the Unconditioned!

Achieved is the end of craving!”

In those verses, the Buddha stated that before attaining Enlightenment, He had wandered for incalculable ages from one existence to another. He was diligently searching for the builder of this house—the body (khandhā)—but he could not discover it. He found that rebirth was indeed sorrowful, for the reborn body would

inevitably be plagued with ageing, sickness, and death. But in His final birth as a Bodhisatta, He became an ascetic; while He exerted Himself in meditation, by his intuitive wisdom He discovered the vague builder of the house, the illusive architect—craving for sensual pleasures (kāma taṇhā), craving for existence (bhava taṇhā), and

craving for non-existence (vibhava taṇhā)—flowing within the mental continuum of living beings as latent defilements. It is this craving (taṇhā), gross and subtle, which led to repeated births in saṁsāra, and which made one cling to all forms of life.

Having become a Buddha and being endowed with Sabbaññuta Ñāṇa, He had clearly discerned the craving that it would no longer creep into the mind. The rafters of the house are the ten kinds of defilements (kilesa)—greed (lobha), aversion (dosa), delusion (moha), conceit (māna), wrong views (diṭṭhi), sceptical doubt (vicikicchā), sloth (thīna), restlessness (uddhacca), moral shamelessness (ahirika), and fearlessness of wrongdoing (anottappa). The ridge-pole is ignorance (avijjā)—the root cause of all passions—that supports the rafters. The axe of Magga Ñāṇa has crushed all the rafters of defilements and the ridge-pole of ignorance. Thus, with the demolition of the house builder, by attaining Arahantship, the materials to rebuild the house had no more power. And when this stage was reached, His mind became

pure and attained the unconditioned state, Nibbāna.

※ 画像やテキストの無断使用はご遠慮ください。/ All rights reserved.

アシン・クサラダンマ長老

1966年11月21日、インドネシア中部のジャワ州テマングン生まれ。中国系インドネシア人。テマングンは近くに3000メートル級の山々が聳え、山々に囲まれた小さな町。世界遺産のボロブドゥール寺院やディエン高原など観光地にも2,3時間で行ける比較的涼しい土地という。インドネシア・バンドゥンのパラヤンガン大学経済学部(経営学専攻)卒業後、首都ジャカルタのプラセトエイヤ・モレヤ経済ビジネス・スクールで財政学を修め、修士号を取得して卒業後、2年弱、民間企業勤務。1998年インドネシア・テーラワーダ(上座)仏教サンガで沙弥出家し、見習い僧に。詳しく見る

奥田 昭則

1949年徳島県生まれ。日本テーラワーダ仏教協会会員。東京大学仏文科卒。毎日新聞記者として奈良、広島、神戸の各支局、大阪本社の社会部、学芸部、神戸支局編集委員などを経て大阪本社編集局編集委員。1982年の1年間米国の地方紙で研修遊学。2017年ミャンマーに渡り、比丘出家。詳しく見る

※ 画像やテキストの無断使用はご遠慮ください。

All rights reserved.