64話 アジャータサットゥ ・・・・ 父王を牢獄で死に追いやる

第5部 さまざまな「悪」

第5章 サンガ分裂の陰謀

64話 アジャータサットゥ ・・・・ 父王を牢獄で死に追いやる

あるとき、マガダ国で、ビンビサーラ王の第一王妃のヴェーデーヒー妃(またの名はコーサラデーヴィー妃)が身ごもった。懐妊中、王妃は、王の右腕からとった血を飲みたい、という強烈な欲望に満たされた。しかし、王妃は王にも、他の誰にも、この欲望をあえて打ち明けなかった。おかげで王妃は、血の気が失せて青ざめ、やせて、やつれた。

王妃のからだの外見の変化を見て、ビンビサーラ王は王妃に、病気なのか、あるいは何か問題があるのか、尋ねた。初めは思いを口にせず、王妃は黙っていたが、王は王妃に、問題があるなら包み隠さず吐露するように、と説得した。王妃はついに、自分を不幸にしている非人間的で異様な欲求を打ち明けた。これをきいて、王は、愛する王妃に、こういった。

「おお、愚かな王妃よ! なぜ、そなたは、自分の欲望を満たすのがむずかしい、と思ったのか?」

それから王は侍医に、自分の右腕を小さな金のナイフで切らせて、金の杯に血を溜めさせた。その血を水と混ぜて、王妃に飲ませた。かくて、王妃の願いはかなったのである。

この報せをきいた占い師は、その子はいずれ王の敵となり、父王を暗殺するであろう、と予言した。この予言のために、王妃がその子を出産する前にもかかわらず、父王ビンビサーラ王の「未生の敵(アジャータ サットゥ)」を意味するアジャータサットゥと名付けられたのである。

この予言をきいて、王妃は困惑した。王の潜在的な殺害者である子を身ごもっていたくなかったのだ。王妃は王立の公園-そこは後にマッダクッチ(訳注:パーリ語で「破砕(マッダ)の腹(クッチ)」の意)と呼ばれた-へ行き、堕胎しようとした。しかし、堕胎の試みは失敗した。王妃が公園にきわめて頻繁に行くのに気づき、王は王妃に尋ね、王妃がそこで何をしているのか、知った。王は王妃に、こう忠告した。

「わが妃よ、われらはまだ、そなたのおなかの赤子が男の子か女の子か、わかっていないのだ。堕胎を試みるのは止めよ。さもなければ、全ジャンブ島(ディーパ)(全インド大陸)が、われらの子にわれらが無慈悲である、と責めるであろう。そして、われらの高徳は地に墜ちるであろう!」

王はそこで、王妃を監視下においたのだが、王妃は、生まれた後にこどもを殺そう、と決心した。月が満ちて、王妃は男の子を出産した。生まれるやいなや、付き添いの従者がこどもを取り上げ、王妃から離した。王宮の子守たちがこどもを世話した。男の子が大きくなってきて、王妃に見せると、たちまち王妃に深い母性愛が生じた。王妃は、わが子を殺したいという気持ちを、まったくなくしたのである。

アジャータサットゥ王子は堂々たるりりしい若者に育った。そのころデーヴァダッタは、ブッダに報復するために応援してくれそうな相手を探していた。かれは自分の味方に獲得すべき存在として、若き王子アジャータサットゥに目を付けた。かれはまた、王子のなかに、復讐の実行に望ましい武器を見ていたのである。デーヴァダッタは神通力を使うことによって王子に強い印象を与え、自分の熱心な追随者とした。アジャータサットゥ王子は、朝晩、かれの世話をして、毎日、五百釜の食べ物を提供した。王子はまた、かれのために、ガヤーシーサ(象頭山)に僧院を建立した。

アジャータサットゥ王の極悪非道の罪・・・父親殺し

アジャータサットゥ王子の信頼を得た後、デーヴァダッタは王子に父王ビンビサーラ王暗殺をそそのかし、その一方で、かれ自身はブッダを暗殺しようとした。アジャータサットゥ王子がみずから手を下して父王暗殺を試みたとき、王宮の奧へ行こうとした途中で、王の護衛役人らによって取り押さえられた。王の尋問で、王子はマガダ王になりたいという意思を告白した。王子を処罰するかわりに、ビンビサーラ王は退位し、王子に王位を即位させたのであった。

アジャータサットゥ王子は、王になりたいという望みがかなって喜んだ。ところが、デーヴァダッタに、このことを知らせると、愚か者よ、と王子をたしなめたのである。

「あなたは、中にネズミが入っている太鼓の上から皮をあてがう男のようなものです。あなたは、目的を達した、と考えているのでしょうが、二、三日後に父上は心変わりして、また王になられるでしょう」

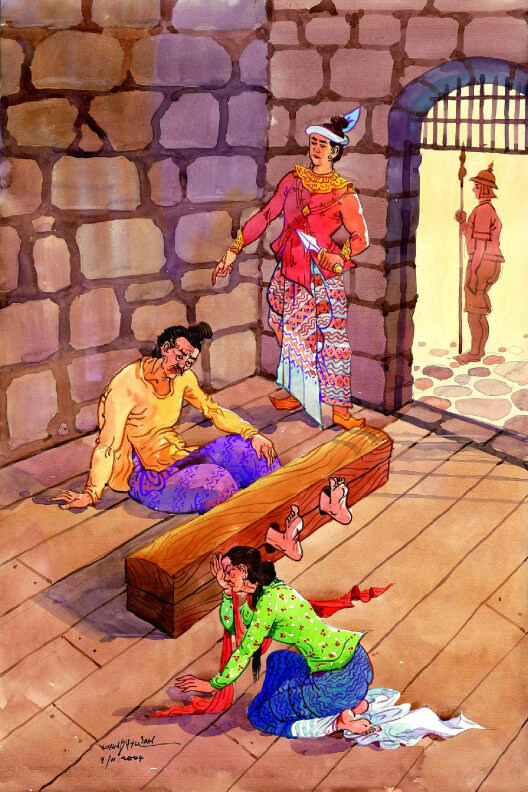

デーヴァダッタは満足していなくて、またも、父王ビンビサーラ王を破滅させるように、とそそのかしたのである。しかしながらアジャータサットゥ王は、いかなる武器も父王を傷つけることはできない、といった。そこで、デーヴァダッタは、父王は飢え死にさせるべきである、という悪意ある助言をした。これにしたがってアジャータサットゥ王は、父王を牢獄に入れた。とても蒸し暑く、きわめて湿り気が多い牢獄(苦しめる家(ターパナ ゲーハ))で、母であるヴェーデーヒー妃以外、誰も訪問させるな、と禁じたのである。

そのとき以来、ヴェーデーヒー妃は、毎日、食べ物を満たした金の鉢を持っていき、その蒸し暑い牢獄に入れられた夫を訪ねた。王は命を維持するために、その食べ物を食べた。アジャータサットゥ王は、父王がなんとか命をつないでいる、と知って、配下の者に、母の王妃が食べ物を持っていくのを許すな、と命じた。

王妃はそこで、頭頂部の髪の結び目の房のなかに食べ物を隠して、蒸し暑い牢獄に入った。ビンビサーラ王は、その食べ物を食べて、持ちこたえた。アジャータサットゥ王がこれを知ったとき、母が髪の結び目に食べ物を入れていくのを許さないことにした。

そこで、王妃は、食べ物を金の履き物のなかに隠して持っていった。ビンビサーラ王は、王妃がそのようなやり方で運んでくれた食べ物を食べて、かろうじて生き延びた。さらにまたアジャータサットゥ王が、父王がどのようにして持ちこたえているのかを知ったとき、母に、履き物をはいて父王の訪問するのを禁じた。

食べ物を持っていくこうしたやり方すべてを見つけられて、王妃は香料入りの水で水浴びし、みずからの身体に四甘(チャトゥマドゥラ)の栄養物(蜂蜜、糖蜜、油、バターの四品製)を塗りつけた。王は、王妃の身体をなめて栄養をとったのである。このやり方で、王はさらに生き延びた。しかし、まもなく、悪意ある息子のアジャータサットゥ王がこれを突き止めた。役人に命じて、父王への母の訪問を全面的に禁じた。

このように禁じられて、ヴェーデーヒー妃は蒸し暑い牢獄の扉の前に立ち、ビンビサーラ王に、こう語りかけた。

「おお、わたしの愛しい夫、偉大な王よ、あなたご自身、この悪意ある息子が赤ちゃんのとき、殺すのを許されなかった。あなたは、まさしく、ご自身の敵を育てたのです。これは、わたしがあなたに会える最後のときなのです。この後は、ふたたびあなたにお目にかかれないでしょう。わたしがあなたにしてしまった、どんないけないことも、どうぞ、お許しくださいませ!」

彼女は、泣き叫び、嘆き悲しみながら、自分の部屋に去って行った。

そのとき以来、ビンビサーラ王は食べ物なしで生きねばならなくなった。王は牢獄の中で、歩く冥想をやりつづけた。王はすでに達していた預流果(ソーターパッティ パラ)のさとりの至福によってのみで生きた。心をつねに預流果の境地に集中しつづけることによって、王の身体は、たいへん申し分のない状態になったのである。

これをきいたアジャータサットゥ王は、鋭利なかみそりで父の足の裏を切りひらかせ、傷口に塩と油を塗りつけ、アカシア材の燃えさしで焼かせるため、理髪師を送った。しかしながら、理髪師がやってくるのを見たとき、ビンビサーラ王は、息子が心を和らげて、髭そりと散髪のために送ってきてくれた、と考えたのである。しかし、ほんとうの目的を突き止めても、王はまったく怒りを見せず、命じられたとおりの指示にしたがってやるように、と告げた。ビンビサーラ王は、ひどい痛みに耐えねばならなかった。その困難な苦痛のときに、ブッダ、ダンマ、サンガ(仏・法・僧)の徳を思い浮かべつづけたのである。亡くなった後、王は四大王天(チャートゥンマハーラージカ)の天界に、ジャナヴァッサバ夜叉として再生し、神の王たるヴェッサヴァナ大王(毘沙門天・多聞天)の従者となった。

ビンビサーラ王が亡くなったのと同じ日、悪意あるアジャータサットゥ王の妻が男の子を出産した。大臣たちがアジャータサットゥ王に二つの伝言をもってきた。男の子の出産を知らせたときは、大喜びした。自分の息子への強い愛情が心中に湧いて、たちまち心髄まで貫いた。この種の父性愛は、自分が生まれたときにも父王が経験したものかも知れない、とそのとき、わかったのだ。そこでアジャータサットゥ王は、大臣たちに、父王をただちに釈放するように、と命じた。ところが大臣たちは、それは無用です、と答えた。ビンビサーラ王は亡くなられました、と報告したのである。

この二番目の報せをきいて、アジャータサットゥ王は衝撃を受け、動揺した。涙を流し、ひどく嘆いた。母であるヴェーデーヒー妃のもとへ急ぎ、そして尋ねた。父王は、自分が生まれたとき、強い愛情が湧いていたかどうか、きいたのである。母の王妃は、こういった。

「なんとまあ、あなたは愚かな子なの! 何をいっているの? あなたがまだ赤ちゃんだったころ、あなたは指に、腫れ物をこしらえてしまって、それでずっと泣いていたの。子守たちも、わたしも、あなたをあやして寝かせることができなかった。とうとう、子守たちがお父さまのもとへあなたを連れていったの。父王は、王宮の法廷で訴訟の審理をされていた。あなたを抱いて、膝の上に乗せ、あなたをなで、あなたの指を自分の口に入れると、あなたは泣き止んで、抱かれたまま眠ったのよ。お父さまの口の中の温もりで、腫れ物がまもなく破裂したのです。その腐って臭い、血の混じった膿みを口から吐き出すと、あなたを起こしてしまうかも知れない、とお父さまは考えられて、吐き出す代わりに、呑みこんだのよ。おお、なんとまあ、あなたは愚かな子なの、あなたへの父王の愛情は、ほんとうに偉大でした!」

アジャータサットゥ王は、自分の愚かさ、無慈悲さ、を悔やみ、それゆえ、父王の葬儀を挙行した。そして、ビンビサーラ王崩御の強い悲しみによって、悲嘆にくれた王妃もまた、ほどなく亡くなった。コーサラ国のパセーナディ王は、みずからの甥であるアジャータサットゥ王に戦争をしかけ、彼女の死の仇討ちをした。

アジャータサットゥ王の回心

父王暗殺の命令を下して以来、アジャータサットゥ王は、夜、よく眠れなかった。目を閉じるやいなや、恐ろしい幻影に、ずっと付きまとわれた。まるで千本の槍が全身に突き刺さるように感じた。悪夢を見て、いつでも死後の運命をくっきり見せられた。かくて睡眠中、ずっとぶつぶつ寝言をいい、安らかに休めなかった。護衛の役人が不審に思って尋ね、眠りは妨げられた。王は、ただひとこと、こういうのだ。「何でもない」。このような悪夢と幻覚のせいで、王は眠りにつきたがらなくなった。目を覚ましているため、毎晩、長時間、引見した。

アジャータサットゥ王の精神状態は、かつて師であったデーヴァダッタが、大地に呑み込まれた、ときいたとき、いっそうひどくなった。身の毛のよだつような幻影を見るのだ。まるで、大地が裂け、そこに自分が呑み込まれ、阿鼻(アーヴィチ)地獄(無間地獄)から炎が噴き出て、猛烈に焼かれるようなのである。その中では、地獄の番人が、かれを鉄の床の上に仰向けに寝かせ、鉄の杭で突き刺す。デーヴァダッタと同じ運命をわかちあうのであろうか、ということに、ぞっとした。もはや王者の快楽を楽しむことはできず、また、安らかに眠ることもできなかった。ひとときも支えは得られず、しっかり、着実に、立っていることもできなかった。

アジャータサットゥ王は、父王がブッダの信者の一人で、王として後援者であったのを知っていた。かれもまた、ブッダに会いたい、と望んだ。しかし、自分が犯した罪の大きさのために、たいへん恥じ入り、世尊のもとに訪れるのを控えていた。カッティカ月(訳注:現代暦の10~11月)の満月のある日、アジャータサットゥ王は宮廷医師のジーヴァカを見て、こう考えた。

「このジーヴァカもまた、ブッダの後援者であったな。案内人として連れていき、わたしはブッダに会いに行こう。しかし、このことは直接、口にすべきではないな。わが大臣の中には何人か、ほかの師を信奉している者がいるのだから」

そこで、玉座に坐っていた王は、大臣たちに、こう告げた。

「大臣たちよ、今宵はまことに美しい。夜空は、黒雲、煙、霧に汚されていない。まことに澄みきって、われらは満月の夜の、静謐で平穏な月の光の美しさを見ることができる。大臣たちよ、われらに信義と信心を起こさせられる、いずれの沙門(サマナ)か、バラモンに、今宵、われらは会うべきであろうか?」

この問いかけにつづけて、大臣たちが次々とかれらの賞揚する師について語り、それぞれ師を紹介しようとした。大臣たちは六師外道の弟子であった。六師外道とは、プーラナ・カッサパ、マッカリ・ゴーサーラ、アジタ・ケーサカンバラ、パクダ・カッチャーヤナ、サンジャヤ・ベーラティプッタ、ニガンタ・ナータプッタ、の六人である。

(訳注:六師外道とは、ブッダの教え以外の異教を説いていた当時のインドの代表的・革命的な六人の自由思想家をさす。それぞれの主張の要点は、道徳否定・永遠の魂・常見を説く無作用非業論=プーラナ▽宿命他力の無因論=マッカリ▽厳密な唯物論=アジタ▽絶対的な七元素唯物論=パクダ▽道徳肯定・苦行徹底論=ニガンタ▽詭弁を弄する認識の不可知論=サンジャヤ。いずれもアルボムッレ・スマナサーラ著『初期仏教経典解説シリーズⅠ 沙門果経』サンガ刊による)

アジャータサットゥ王は、以前に六師外道と会っていた。ひと目見て、王は、かれらの外見に、まったく心ひかれなかった。さらに加えて質問してみると、かれらの答え方に大いに失望した。大臣たちの勧めにもかかわらず、かれらを非難はせず、黙っていた。

さて今や、王は、臣下の集まりの中に坐っているジーヴァカに、実のところ期待していた。ジーヴァカが答えて、世尊のもとへ案内してくれることを期待したのだ。ところが反対にジーヴァカは、龍(ナーガ)の頭を呑みこむ金翅鳥(ガルダ)のように、黙って坐ったままであった。そこで、王は、こう考えた。「おお、なんとわたしは不幸なことか!」

王はそのとき、また、こう考えた。「ちょうどブッダのように、ひっそりと穏やかに、沈黙の静けさのなかに生きるのと、まさに同じく、ジーヴァカは尊師の物腰作法を手本にしているのだ。ジーヴァカは、まずわたしが尋ねなければ、話し出さないであろう」このように考えて、王は尋ねた。

「友ジーヴァカよ、そなたは、なぜ黙っているのか? わが大臣たちは語り、かれらの師を賞揚した。そなたにはそのような師が、いないのか? あるいは、信心の欠如によって、師が、いないのか?」

実のところ、ジーヴァカは、王が世尊に会いたいと思っているのを、大臣たちに王がきいたとき、わかっていた。しかし、自分から先に話せば、ブッダの徳を完全に示すことができないであろう、と考えて、ひたすら黙っていたのである。しかし今や、黙っている理由がなくなった。したがってジーヴァカは、自分の師はブッダである、と確信にみちて話した。ブッダの九徳(訳注:阿羅漢、正自覚者、明行具足者、善逝、世間解、無上の調御丈夫、天人師、覚者、世尊)を明らかにした。尊師はいま、ジーヴァカのマンゴー林で、千二百五十人の比丘にとり囲まれて住まわれている、と告げた。そしてジーヴァカは、王に、こういって招待した。

「偉大な王が、われらの尊師、無上士にお会いになられることを、わたしは望みます。もし、あなたさまが尊師に会われましたら、あなたさまの心は確実に平穏で静謐になります」

ブッダの高貴な九徳をきいて、アジャータサットゥ王は異常な喜びで圧倒された。そこで王は、ジーヴァカに、世尊訪問の手配をするように、と告げた。その後すぐにジーヴァカは、五百頭の雌象と王国の象にあらゆる王家の飾りをまとわせた。五百人の女官には男装させ、刀と槍をもたせた。そして、王に随行していくように、と指図した。かれはまた、街のあらゆる地域に伝言を送り、太鼓をたたいて、王の世尊訪問の計画を告知した。

必要な準備万端すべてがととのったとき、ジーヴァカは王に、世尊訪問に出かけるための象は用意できました、と知らせた。そこでアジャータサットゥ王は、雌象五百頭の上に座る女官五百人を従えて、王室の象に乗った。かがり火を掲げて、王の一行は豪華さと壮麗さをそなえ、ラージャガハ(王舎城)からジーヴァカのマンゴー林へ向かった。王国軍の兵士たちが王の警護のために付き添って歩いた。たくさんの人びともまた、かぐわしい花々を手にもって、ついて行った。世尊が王にする説法をききたくて、そうしたのである。

ジーヴァカは王に、世尊に近づくには沈黙していなければならない、と告げていた。そのため王は楽師たちに、移動中は、楽器演奏してはならない、大声で話してもいけない、と命じていた。マンゴー林に近づくにつれて、王はこわくなり、大きな恐怖でふるえた。王は、こう考えたのだ。

「ジーヴァカはわたしに、千二百五十人の比丘がマンゴー林にいる、といったが、ここでは誰の声も、くしゃみ一つだってきこえない。かれは、ほんとうのことをいわなかったのかも知れない。多分、わたしを欺いて、市外からの軍勢の支援で、わたしを捕獲したいのであろう」

大きな恐怖のなかで、王はジーヴァカに、こうきいた。

「ジーヴァカよ! そなたは、わたしを欺いているのではあるまいな? わが敵に手渡そうとしているのではあるまいな? なぜ、そなたのマンゴー林にいる千二百五十人の比丘から、くしゃみ一つ、せき一つ、わたしに聞こえてこないのだ?」

「偉大な王よ、こわがらないでください! 恐怖心を持たれませぬように! わたしは王を欺いているのでも敵に手渡そうとしているのでもありません。偉大な王よ、まもなく円型堂をご覧になられますと、そこは燈明の明かりが明々と燃えています」

王は、象に乗って行ける限りまで行き、僧院の門の前で降りた。王は恐怖心を克服することはできなかった。汗の玉がつながって王のからだから流れ落ち、衣服をぬらした。父親殺しの極悪非道の罪と、ブッダ暗殺を図ったデーヴァダッタを支援したみずからの邪悪な行為を思い出したのだ。恐怖心から、王はジーヴァカの手をとり、固く握った。僧院を見回した後、一行は円型集会堂へやってきた。その場で、王がジーヴァカに、こうきいた。

「どこに無上士はいらっしゃるのか?」

ジーヴァカは、こう考えた。

「王は、大地に立って地球がどこにあるのか尋ねている男のようなものだ。大空を見上げて太陽と月がどこにあるのか尋ねている男のようなものだ。わたしはいま、王に無上士をご紹介しよう」

それからジーヴァカは、合わせた両手を尊師のほうに向けて上げ、こういった。

「偉大な王よ、比丘たちにとり囲まれているあの方が無上士です」

アジャータサットゥ王は世尊のもとへ近づき、敬礼した。両手を合わせて比丘たちに礼拝後、適切な席に坐った。比丘たちがくしゃみ一つ、せき一つするでもなく、あまりに静かに、沈黙して坐っているのを見て、王は、こう感嘆の声をあげた。

「いま、比丘たちはこのように静かだ。わが息子、ウダヤバッダ王子もまた、このように静かでありますように!」

世尊は、王があえて世尊に話しかけないのを察知され、口火を切って、王に、こういわれた。

「偉大な王よ、そなたの心はいま、そなたが愛する者とともにあります」

「尊師よ、わたしはわが息子、ウダヤバッダ王子をたいへん愛しております。わが息子、ウダヤバッダ王子が、比丘たちがそうであるのと同じような静けさをもてますように。尊師よ、わたしは一つ、質問したいと思います」

世尊は、こう返された。「偉大な王よ、そなたはわたしに何を尋ねてもかまいません」

そのように促されて、アジャータサットゥ王は喜んだ。王は世尊に、出家遁世の果報(沙門果(サーマンニャパラ))について尋ねた。ブッダの僧団に入って、現世で実現できる果報とは何か、という質問である。

世尊は「沙門果経(サーマンニャパラスッタ)」(長部2)として、現世で実現できる果報を詳細に説法された。たとえ王の奴隷であっても僧団に入れば、かれは王の礼節と尊敬を受けるであろうことを、世尊は説明された。世尊は説明を進め、段階を追って、より高度で高貴な比丘の果報を説かれた。それらは、洞察智に達し、六神通(アビンニャー)(訳注:神足通、天耳通、他心智通、宿住智通、天眼通、漏尽智通)を得て、そして阿羅漢の心境を極めると、それぞれ即時に結果となるのだ。

説法の終わりに、王は大いに感銘を受け、ブッダ、ダンマ、サンガ(仏・法・僧)に帰依した。王はまた、父王の暗殺の悔悟を表明し、自分の罪を謝罪した。世尊は王の告白を受け入れ、何も非難されなかった。その後、王は席を立ち、敬礼して去った。

アジャータサットゥ王が立ち去ってからほどなく、世尊は比丘たちに、こう説かれた。

「比丘たちよ、王は自分の地位を破壊しました。父王を暗殺していなければ、かれはこの説法をきいているうちに預流道(ソウターパッティマッガ)に達していたのです。しかしながら、かれは父親殺しの極悪非道の罪で、阿鼻(アーヴィチ)地獄(無間地獄)の苦しみを受けねばなりません。しかし、わたしの伝道布教を支援した善行為によって、かれの死後、銅釜(ローハクンビー)地獄(訳注:釜茹で)で六万年苦しむのみ、となるでしょう」

沙門果の説法を世尊から聴いた後、アジャータサットゥ王は以前のように平穏な眠りを楽しむことができるようになった。それ以降、アジャータサットゥ王はブッダの教えの忠実な信者となった。そしてラージャガハ(王舎城)で最初の仏教徒会議(第一回仏典結集会議・第一結集)が挙行されたときには、アジャータサットゥ王の支援のもとに開催されたのである。

※ 画像やテキストの無断使用はご遠慮ください。/ All rights reserved.

Episode 64 KING Ajātasattu, A MISLED KING

Once, in the Magadha Kingdom, King Bimbisāra’s chief queen, Queen Vedehī (also named Queen Kosaladevī), conceived a baby. During her pregnancy, the queen was filled with a strong desire to drink blood from the king’s right arm. But, she dared not tell her desire to the king or to anyone. Consequently, she grew pale, lean and haggard.

Seeing the change in her physical appearance, King Bimbisāra asked the queen whether she was sick or had any problem. At first, the queen was reticent about her feeling, but the king persuaded her to pour out her difficulty. She finally revealed her inhuman craving that had made her unhappy. Hearing this, the king said to his beloved queen: “O silly queen! Why should you think it is hard to satisfy your desire?”

Then, the king had a royal physician cut his right arm with a small golden knife and retain the blood in a golden cup. He had it mixed with water and made the queen drink it. Thus, the queen’s longing was fulfilled.

The soothsayers, who heard this news, predicted that the child would be an enemy of the king, and that the child would assassinate his royal father. Because of this prediction, even before the queen gave birth to the child, it was named “Ajātasattu”, meaning “an enemy” (of his royal father King Bimbisāra).

Hearing this prediction, the queen became worried and did not wish to conceive a potential murderer of the king. She went to the royal parkwhich was later called Maddakucchiand attempted to bring about an abortion. But, the attempt failed. Having noticed that the queen quite often went to the park, the king inquired her and came to know what she was doing there. He advised the queen: “Dear queen, we have not known yet whether the baby in your womb is a boy or a girl. Do not try to abort the baby, or the whole Jambudīpa would condemn us for being cruel to our own child, and our virtuousness would be ruined!”

The king then had the queen kept under surveillance, but the queen decided to kill the child after its birth. In due course, the queen delivered a baby son. As soon as he was born, the attendants took and separated him from the queen. The royal nurses took care of the child. When he grew up, he was shown to the queen, whose maternal love instantly arose deeply in her; she lost all her desire to kill her son.

Prince Ajātasattu grew up to be a noble and handsome youth. At that time, Devadatta was looking for a companion who could support him to take revenge on the Buddha. He found that the young prince, Ajātasattu, was one whom he should win to his side. He also saw in the prince a desirable weapon for carrying out his vengeance. By using his psychic power, Devadatta impressed the prince and made him his devoted

follower. Prince Ajātasattu waited upon him morning and evening, and offered five hundred dishes of food to him everyday. He also built him a monastery at Gayāsīsa.

King Ajātasattu’s Heinous Crime of Patricide

After winning over Prince Ajātasattu’s confidence, Devadatta instigated him to assassinate his royal father, King Bimbisāra, while he himself would assassinate the Buddha. When Prince Ajātasattu tried to assassinate his royal father by his own hands, he was caught by the king’s officers on his way to the inner palace. Interrogated by the king, the prince confessed his intention to be king of Magadha.

Instead of punishing him, King Bimbisāra abdicated the throne and crowned him as king.

Prince Ajātasattu was delighted as his wish to become a king was fulfilled. But when he informed this matter to Devadatta, he was chided as a fool: “You are like a man who puts skin over a drum with a rat inside it. You think that you have achieved your goal, but after two or three days your father will change his mind and make himself king again.”

Devadatta was not satisfied and incited him again to destroy his royal father, King Bimbisāra. However, King Ajātasattu said that no weapon could injure his royal father. Then, Devadatta gave a wicked advice that the king should starve his royal father to death. Accordingly, King Ajātasattu had his royal father imprisoned in a very

hot and highly vaporous house (tāpanageha) and prohibited anyone except his royal mother, Queen Vedehī, to visit him.

Thenceforward, everyday Queen Vedehī would take a golden bowl, fill it up with food, and bring it with her when she visited her royal husband in the hot house. The king ate the food to sustain his life. When King Ajātasattu knew how his royal father managed to keep himself alive, he ordered his officers not to allow his mother to enter the house with food.

The queen then hid the food in the top knot of her hair and entered the hot house. King Bimbisāra ate the food and stayed alive. When King Ajātasattu knew about this, he disallowed her mother from visiting King Bimbisāra with her hair knotted.

Then, the queen concealed the food in her golden footwear. King Bimbisāra survived by eating the food brought by the queen in this way. And again, when King Ajātasattu knew how his father stayed alive, he forbade his mother from visiting the king by wearing her footwear.

When all her ways had been discovered, the queen bathed herself with scented water and smeared her body with catumadhura food (made of oil, honey, molasses and butter). The king licked her body; this way, he sustained his life. But soon, the wicked son Ajātasattu learnt about this. He ordered his officers to completely prohibit his mother from visiting the king.

Being prohibited thus, Queen Vedehī stood in front of the door of the hot house and said to King Bimbisāra: “O my dear husband, great king, you yourself did not allow this wicked son to be killed when he was a baby. You actually have raised your own enemy. This is the last time I can see you; henceforth, I will not be able to see you again. Please forgive me for anything that I have done wrong to you!” She departed to her chamber wailing and lamenting.

From that time on, King Bimbisāra had to live without food. He continued to live by walking up and down in his cell meditating. He stayed alive only by means of the bliss of Sotāpatti Phala that he had attained. By keeping his mind always absorbed in the attainment of that Fruition, his body became very splendid.

Hearing this, King Ajātasattu sent barbers to cut open his father’s soles with sharp razors, smear the wound with oil and salt, and burn them with embers of acacia wood. However, when King Bimbisāra saw the barbers coming, he thought that his son had relented and had sent them to shave his beard and cut his hair. But on learning their purpose, the king showed not the least resentment and told them to do according to the instruction of their master. King Bimbisāra had to endure the

terrible pain; in that difficult time, he contemplated the attributes of the Buddha, the Dhamma and the Saṁgha continuously. After passing away, he was reborn in the Cātummahārājika Deva world as a yakkha by the name of Janavasabha and became an attendant of the deva king Vessavaṇa.

On the same day that King Bimbisāra passed away, the wife of the wicked King Ajātasattu gave birth to a son. His ministers came to him with two messages. When they informed him of the birth of his son, he was overjoyed. An intense love for his son arose in him, instantly penetrating deep to the marrow. He then realised that this kind of fatherly affection might also have been experienced by his father when

he was born. He then ordered his ministers to release his father at once. But the ministers replied that it was useless; they reported King Bimbisāra’s passing away.

Hearing the second news, King Ajātasattu was shocked and shaken; he

wept and lamented bitterly. He hurried to his mother, Queen Vedehī, and asked her whether there arose an intense love in his royal father at the time of his birth. His royal mother said: “You foolish son! What are you saying? When you were still a baby, you had a boil on your finger which made you cry all the time. Neither the nurses nor me could lull you into sleep. Finally, they took you to your royal father, who was seated in the royal court administering justice. Having received and placed you on his lap and caressed you, he put your finger into his mouth, and in this way you stopped crying and fell asleep in his hug. Due to the warmth inside his mouth, the boil soon burst. Thinking that spitting out the pus mixed with putrid blood from his mouth might wake you up, he swallowed it instead. O foolish son, so great was your royal father’s love to you!” King Ajātasattu repented of his folly and cruelty, and accordingly he performed the royal funeral. And due to the great sorrow on King Bimbisāra’s demise, the grief-stricken queen also passed away before long. King Pasenadi Kosala waged war on his nephew, King Ajātasattu, to avenge her death.

The Conversion of King Ajātasattu

From the day King Ajātasattu gave the order to assassinate his royal father, he could not sleep well at night. He was always haunted by a horrible vision as soon as he closed his eyes. He felt as if hundreds of spears pierced his whole body. He always had bad dreams showing him clearly his destiny after death. Thus, in his sleep, he always muttered and could not rest peacefully. When the guards asked the king what had disturbed his sleep, he just said: “Nothing.” Due to these nightmares and hallucinations, he became reluctant to go to sleep. To keep himself awake, he gave audience for a long time every night.

King Ajātasattu’s condition became worse when he heard that his former teacher, Devadatta, was swallowed up by the earth. He had horrible visions as though the earth were to crack and swallow him up while the flames of the Avīci Hell came out and struck him violently; therein, the custodians of the hell made him lie down supine on a red-hot iron floor and pierced him with iron stakes. He was terrified

that he should share the same fate as Devadatta. He could neither enjoy the royal pleasure any longer, nor could he sleep peacefully. He could not find support even for a moment, nor could he stand firmly and steadily.

King Ajātasattu knew that his royal father was a follower and royal benefactor of the Buddha. He wanted to see the Buddha, too. But due to the enormity of his crime, he was very ashamed and refrained from visiting Him. One day, on the full-moon day of Kattika, King Ajātasattu saw the royal physician Jīvaka and thought: “This Jīvaka is

also a benefactor of the Buddha. I shall take him as my guide to go and see the Blessed One. But I should not mention this directly as some of my ministers are adherents of other teachers.”

Then the king, seated on the throne, said to his ministers:

“Ministers, tonight is so beautiful. The sky is not polluted by clouds, smoke, or mist; it is so clear that we can see the beauty of the full-moon lighting the night, serene and calm. Ministers, which samaṇa or brāhmaṇa who can inspire us with faith and devotion should we see tonight?”

Subsequently, his ministers who were the disciples of the six heretical teachers Pūraṇa Kassapa, Makkhali Gosāla, Ajita Kesakambala, Pakudha Kaccāyana, Sañjaya Belaṭṭhaputta, Nigaṇṭha Nāṭaputta spoke one after another extolling their respective teachers and tried to lead the king to one of them. King Ajātasattu had met those six heretical teachers before; he was not in the least impressed by their physical appearance at first sight; moreover, he was much disappointed with

them as to how they answered his question. Although he did not like the advice of his ministers, he did not reproach them, but kept silent.

Now, the king was actually expecting that Jīvaka, who was sitting in the assembly, would answer and lead him to the Blessed One. On the contrary, he remained sitting in silence like a garuḍa bird that has swallowed the brain of a nāga. So, the king thought: “O how unfortunate I am!” He then thought again: “Just as the Buddha, who is quiet and lives in silence, even so does Jīvaka follow the Master’s

exemplary manner. Jīvaka will not speak unless I ask him first.” So thinking, the king asked: “Friend Jīvaka, why are you keeping silent? My ministers have spoken and extolled their teachers. Do you not have any teacher like them? Or, do you have no teacher due to lack of faith?”

Jīvaka actually has realised the king’s wish to see the Blessed One when the king was asking his ministers, but thinking that he would not be able to show completely the attributes of the Buddha if he spoke earlier, he just remained silent. But now, there was no reason for him to keep silent. Accordingly, Jīvaka spoke confidently that the Buddha was his Teacher. He declared the nine attributes of the Buddha. He mentioned that now the Master was residing in Jīvaka’s mango grove,

surrounded by one thousand two-hundred and fifty bhikkhus. And Jīvaka invited the king: “I wish the great king would see our Teacher, the Exalted One. If you see the Teacher, your mind will certainly become calm and serene.”

Hearing the noble attributes of the Buddha, King Ajātasattu was overwhelmed by rapture. The king then told Jīvaka to arrange for his visit to the Blessed One. Thereupon, Jīvaka had five hundred female elephants and state elephants adorned with all royal trappings. Five hundred female courtiers were dressed as men, armed with swords and spears; they were instructed to accompany the king. He also sent a

message to every part of the city and announcedby the beating of drumsthe king’s plan to visit the Blessed One.

When all the necessary preparations had been completed, Jīvaka informed the king that the elephants were ready for his journey. King Ajātasattu then mounted on a royal elephant, accompanied by the five hundred female courtierssitting on the five hundred female elephants. With fire-torches, they set out from Rājagaha to Jīvaka’s mango grove with a great royal pomp and splendour. The royal soldiers walked along

with the king for his security; many people also followed the king with fragrant flowers in their hands, expecting to hear the Dhamma preached by the Blessed One to the king.

Jīvaka had told the king that they would have to approach the Blessed One silently. So, the king ordered the musicians not to play their musical instruments during the journey, nor were they to speak loudly. As the king approached the mango grove, he became scared and trembled with great fear. He thought: “Jīvaka told me that there are one thousand two-hundred and fifty bhikkhus in his mango grove, but I do not hear even the sneezing of anyone in this place. He may not be speaking the truth. Perhaps, he deceived me and wanted to seize me outside the city with the help of the army.”

In a great fear, he asked Jīvaka: “Jīvaka! You are not deceiving me, are you? You are not handling me over to my enemies, are you? Why is it that I hear no sneezing, no coughing and no talking from any of these one thousand two-hundred and fifty bhikkhus in your mango grove?”

“Great king, do not be afraid! Have no fear! I am neither deceiving you nor handling you over to your enemies. Great king, soon you will see within the circular hall there are oil lamps burning brightly.”

The king went by the elephant as far as possible and dismounted in front of the gate of the monastery. He could not overcome his fear; beads of sweat streamed down from his body and soaked his garment. He remembered his heinous crime of patricide and his evil deeds of supporting Devadatta to assassinate the Buddha. Out of fear, he took Jīvaka’s hand and held it firmly. After looking around the monastery, they came to the circular meeting hall. There, the king asked Jīvaka:

“Where was the Exalted One?”

Jīvaka thought: “The king is like a man who stands on earth and asks where the earth is, like a man who looks up to the sky and asks where the sun and the moon are. I will now show him the Exalted One.” Then, Jīvaka raised his clasped hands towards the Master and said: “Great king, the person, who is sitting surrounded by the bhikkhus, is the Exalted One.”

King Ajātasattu approached the Blessed One and paid homage to Him. After paying respect to the bhikkhus with his clasped hands, he sat down at a suitable place. Seeing the bhikkhus so serene and sitting silently without any sneezing or coughing, the king exclaimed: “Now, the bhikkhus are so serene. May my son, Prince Udayabhadda, also have such serenity!”

The Blessed One, knowing that the king dared not speak to Him, said first to the king: “Great king, your mind is now with your beloved one.”

“Lord, I love my son, Prince Udayabhadda, very much. May my son, Prince Udayabhadda, have the same serenity as what the bhikkhus now have. Lord, if I were allowed, I would like to ask You a question.”

The Blessed One replied: “Great king, you may ask Me about anything you like.”

So invited, King Ajātasattu was delighted. He asked the Blessed One about the fruits of recluseship (Sāmaññaphala) which one could realise by oneself in the present life by joining the Buddha’s Holy Order.

The Blessed One expounded an elaborate talk on the Sāmaññaphala Sutta (the Fruits of Recluseship) in the present life. The Blessed One showed that even if a slave of his joined the Order, he would receive the king’s honour and respect. The Blessed One proceeded to show, step by step, the higher and nobler fruits of bhikkhuhood, which would fructify immediate results, attaining insight knowledge, gaining

sixfold extraordinary knowledge (abhiññā) and culminating in Arahantship.

At the end of the discourse, the king was greatly impressed and took refuge in the Buddha, the Dhamma and the Saṁgha. He also expressed his repentance for having assassinated his father and apologised for his offence. The Blessed One accepted his confession and uttered no word of blame. Afterwards, the king rose from his seat, paid his respect and went away.

Not long after the departure of King Ajātasattu, the Blessed One addressed the bhikkhus: “Bhikkhus, the king has destroyed his own position. Had he not assassinated his royal father, he would have attained the Sotāpatti Magga while seated here hearing this discourse. Although he deserved to suffer in the Avīci Hell for his heinous crime of patricide, but due to his good deeds of supporting My Teachings, after his death he would suffer only in the Lohakumbhī Hell for sixty

thousand years.”

After hearing the discourse on the Fruits of Recluseship from the Blessed One, King Ajātasattu could enjoy peaceful sleep as before. Henceforth, King Ajātasattu became a loyal adherent of the Buddha’s faith. And when the First Buddhist Council was celebrated at Rājagaha, it was held under the royal patronage of King Ajātasattu.

※ 画像やテキストの無断使用はご遠慮ください。/ All rights reserved.

アシン・クサラダンマ長老

1966年11月21日、インドネシア中部のジャワ州テマングン生まれ。中国系インドネシア人。テマングンは近くに3000メートル級の山々が聳え、山々に囲まれた小さな町。世界遺産のボロブドゥール寺院やディエン高原など観光地にも2,3時間で行ける比較的涼しい土地という。インドネシア・バンドゥンのパラヤンガン大学経済学部(経営学専攻)卒業後、首都ジャカルタのプラセトエイヤ・モレヤ経済ビジネス・スクールで財政学を修め、修士号を取得して卒業後、2年弱、民間企業勤務。1998年インドネシア・テーラワーダ(上座)仏教サンガで沙弥出家し、見習い僧に。詳しく見る

奥田 昭則

1949年徳島県生まれ。日本テーラワーダ仏教協会会員。東京大学仏文科卒。毎日新聞記者として奈良、広島、神戸の各支局、大阪本社の社会部、学芸部、神戸支局編集委員などを経て大阪本社編集局編集委員。1982年の1年間米国の地方紙で研修遊学。2017年ミャンマーに渡り、比丘出家。詳しく見る

※ 画像やテキストの無断使用はご遠慮ください。

All rights reserved.