親孝行の白ゾウのおはなし(ジャータカ 第455話)

遠い昔のインドのお話です。

遠い昔のインドのお話です。

菩薩であったお釈迦様は、ヒマラヤの山の中に暮らすゾウとしてお生まれになりました。

からだ中がまっ白で、たいそう美しいゾウでした。ヒマラヤの山の中に八万頭のゾウたちが暮らしていましたが、その白ゾウは八万頭のゾウたちの王様でした。

王様ゾウは八万頭のゾウたちの面倒をよくみてあげました。ゾウたちが食べ物がなくてこまることがないようにと、いつも気をくばっていました。食べ物がたくさんある森を見つけると、なかまをつれて行って食べさせました。でも、食べつくしてしまうと森がこわれてしまうので、また別の場所へと移動して、食べ物をさがさなければなりませんでした。

さて、この王様ゾウのお母さんは目が見えませんでした。ですから、あちらこちらへ行くことができません。食べ物をさがすこともむずかしく、ほとんどじっとして暮らしていました。王様ゾウは、お母さんが元気でいるかどうか、ちゃんとごはんを食べているかどうか、いつも心配していました。なかまのために食べ物が豊富にある場所をさがしに行っても、お母さんが無事にいるかどうか気になりました。食べ物を見つけて、なかまに食べさせた時には、お母さんのところにも届けるようにと、なかまのゾウたちに頼んで、運ばせました。

しかし、ゾウたちはちゃんと届けてはいませんでした。王様のお母さんのところまで食べ物を運ばずに、途中でおなかがすくと、食べてしまっていたのです。

王様ゾウはよく調べてみて、自分が頼んでおいたものがお母さんのところに届いていないことがわかりました。そこで、こう考えたのです。

「ぼくは群のなかまのためにやらなければならないことがたくさんある。でも、それをしていると、お母さんの面倒をみてあげることができない。お母さんは食べるものも十分になく、たったひとりでいる。このままではいけない。

ぼくは王であることをやめて、群から離れて、お母さんのお世話だけをすることにしよう。

群は新しい王が面倒をみていくだろう。それでいい。ぼくはお母さんとふたりでどこかで暮らすことにしよう。」

そうして、夜、みんなが眠っているうちに、誰にも告げずにひっそりと、お母さんをつれて旅に出ました。

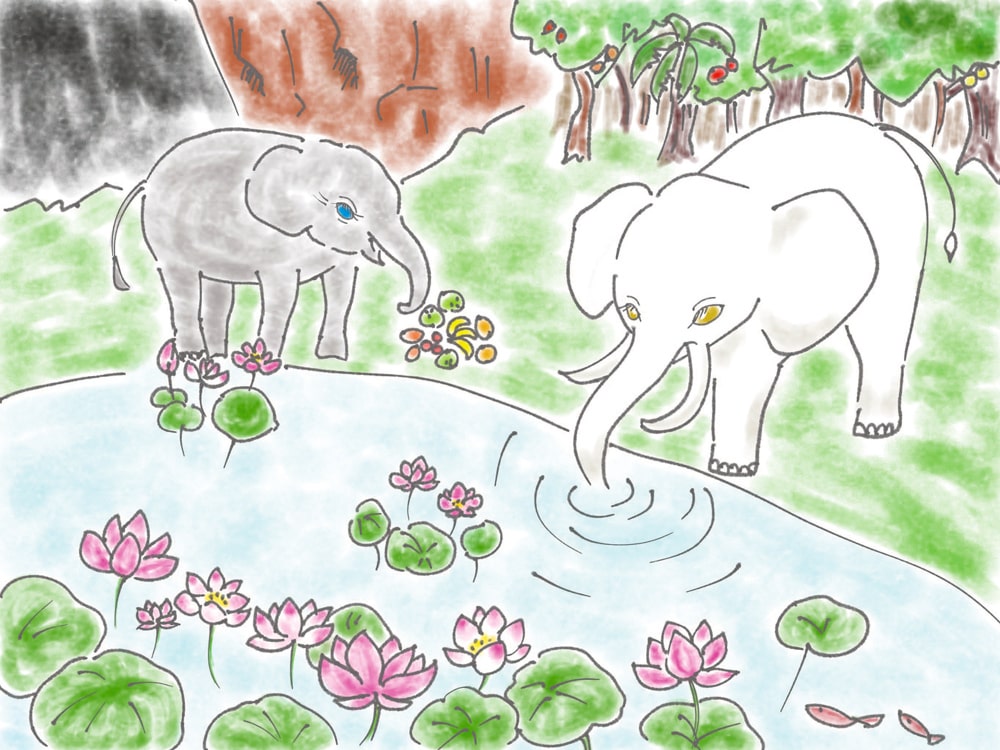

それからずうっと歩いて、チャンドーラナ山のふもとに来ました。美しい蓮池がありました。そばには心地よい大きな洞穴もあります。王様ゾウはここでお母さんと暮らすことに決めました。

まわりの森にはいろいろな種類のおいしい果物がありましたし、きれいな水を豊かにたたえた池で水浴びもできました。二頭のゾウが暮らしていくのに、じゅうぶんでした。

王様ゾウは王様ではなくなり、一日中、お母さんのためになんでもすることができました。お母さんがおなかいっぱいになるまで、食べ物を運んできて、ゆっくりとふたりでいただきました。森で見てきたことを話したり、美しい景色がどんなようすかを話したりしました。お母さんを池につれて行って、鼻で思いっきりシャワーをして、からだを洗ってあげました。

そうして安らかな毎日が過ぎていました。

そんなある日のこと、チャンドーラナ山のふもとのこの森を、ひとりの男がさまよっていました。都からやってきたこの男は猟師でしたが、はじめてやってきたこの地方で、道に迷ってしまいました。自分がどっちの方角からやって来て、どちらを向いて進めばよいのか、まったくわからなくなってしまい、道のない森の中を歩き回っていました。

長い時間歩き続け、へとへとにつかれはててしまった猟師は、「もう、この森から出られないのではないか」という恐怖にとりつかれました。もう歩くこともできなくなって、すわりこんで大きな声をあげて泣いていました。

その泣き声があの白ゾウの耳にとどきました。じっと聞いて、白ゾウにはその男がどんな状況であるのかがすっかりわかりました。

「あの人間はたったひとりで森を迷っているのだな。頼れるものはなにもないようだ。このままほおっておけば、この森で命をおとすことになるだろう。私が住んでいるこの森で、あの人間が死ぬとすれば、それは私にとっては知らないことにはできないな。

人間と関わることは危険なことだ。厄介ごとではあるが、見捨てていれば私の目の前で死ぬようなものだ。しかたがない、助けてやろう。」

白ゾウはそう考えました。それで、泣いている男のところへ歩いて行ったのです。

巨大なゾウが自分のほうへ近づいてくるのを見て、男はおびえてました。ふるえあがって逃げようとするのを見て、白ゾウは声をかけました。

「おーい、人間よ。私をおそれることはありません。逃げなくても大丈夫です。あんたはどうして泣きながらさまよっているのですか。」

「ご主人様。私は道に迷ってしまったのです。今日でもう七日になります。」と男は話しました。

「そうか。人間よ。安心しなさい。私があんたを人間の道までつれていってあげよう。」

白ゾウはそう言って身をかがめると、男を背中にのせてやって、森のはずれの人間の道があるところまでつれて行ってやりました。

しかし、この男は、性根のくさった人間でした。巨大で美しいまっ白なゾウが、自分に危害を加えるどころか、助けてくれるとわかって安心すると、すぐに「このゾウでひともうけできるかもしれない。」と考え始めたのです。

男は、白ゾウの背中に乗って森をぬけていくあいだに、大きな木や山の景色など、目印になるものをおぼえておいたのです。白ゾウはとても大きくて背が高いので、自分が森の中を歩き回っていた時とは大ちがいで、まわりがとてもよく見えたのです。

男は白ゾウと別れて森から出ると、すぐに都へ向かいました。「都にいる王様にあの白ゾウのことを話せば、きっとほしがるにちがいない。」と考えたのです。

ちょうどそのころ、都では王様のゾウが死んでしまったところでした。

お城にはたくさんのゾウが飼われていましたが、王様が乗るゾウは特別なゾウでした。特別大きくて、特別立派で、特別美しく、特別賢くて、特別性格の良いゾウが、王様が乗るゾウとして選ばれました。大きな儀式があるときやお祭りのとき、王様は飾りつけられた特別なゾウに乗って堂々とパレードするのです。それから、戦があるときも、王様はそのゾウに乗って、先頭で指揮をとるのです。王様が乗るゾウは、王様を象徴するとても大切な存在でした。

そのゾウが死んでしまったので、お城では次のゾウを見つけなければならなくなっていました。王様は家来を呼んで、王の乗り物としてふさわしいゾウを見つけてくるように命じました。家来たちは国中に、太鼓をたたいてふれて回りました。

白ゾウに助けられたあの男が都へ帰って来たとき、ちょうどそのおふれの声を聞いたのです。

男は聞くやいなや、お城へ走って行って、王様へのお目通りを願い出ました。そして、王様にじきじきに、申し上げたのです。

「王様、王様は今、ゾウをお探しになっていらっしゃるということですが、私はまさにぴったりのゾウを見つけました。たいそう立派なゾウでございます。からだはどのゾウよりも大きく、力強く、なにより全身がまっ白でたいへん美しいゾウでございます。しかも、性格もよく、おとなしく、かしこいのでございます。王様がお乗りになるのに、まさにふさわしいかとぞんじます。」

王様はそれを聞いて、とても喜びました。

「ほほう。そんなすばらしいゾウがおるのか。おまえはそのゾウのいる場所を知っておるのじゃな?」「はい、ご案内いたします。ぜひともあのゾウをおとらえになるのがよろしいかと。」

「そうか。それでは、すぐにゾウ使いと家来たちをつかわせよう。おまえはその者たちと共に行き、そのゾウをとらえるのじゃ。」

「ははあ。かしこまりましてございます。」

王様はゾウ使いとたくさんの家来をお供につけて、猟師をチャンドーラナ山の森へ送り出しました。

森に到着すると、ゾウ使いの一行は茂みにかくれて、ゾウがあらわれるのを待ちました。いきなり追い立てて、逃げられてしまってはいけないので、白ゾウが池で食べ物をさがすようすをじっとさぐっていました。

一方、白ゾウは、森がいつもとちがうことを感じていました。鳥たちの声がしません。白ゾウはじっとまわりを観察して、状況をよみとりました。

「なんだかいやな感じがすると思ったが、不安の原因はこれか。あの男がすぐ近くにいるのだ。あの男が森に多くの人間をつれてきたのだな。

では、私はどうするべきか。

私には力がある。千頭のゾウが向かってきても、こっぱみじんにすることだってできる。もし私が本気で怒れば、国一個の軍隊でさえも、滅ぼすことはできる。今、森にかくれている、あれぐらいの人間なら、私が鼻をひとふりすれば、吹き飛んでしまうだろう。

だが、私がここで怒ったなら、私は自分が誓願して守っている、清らかな道を破ってしまうことになる。

私は生命を殺さない、私は生命を苦しめない、そう誓ったのだ。それが私の道だ。だから、ここで怒ってしまってはいけない。

そうだ。私は怒らないぞ。怒らないと決めて、努力しよう。たとえ刀で切り刻まれても、私は怒らないのだ。」

白ゾウは決意しました。そして、その場で頭をたれて、じっと立っていました。

ゾウ使いたちは、美しく巨大なゾウを観察して、王様のゾウとしてあらゆる面においてふさわしいと判断しました。ゾウがおとなしいようすなので、池に入って行って、ゾウをとらえました。

「さあ、いい子だ。おいで。」と、銀色に輝く白ゾウの鼻をとらえてひいていきました。そして、七日かかって都へ戻って行きました。

そのころ、白ゾウのお母さんは蓮池のほとりの洞穴の中で、ひとりで座りこんでいました。

待てどくらせど、息子は帰ってきません。お母さんには洞穴の外で人間の声がするのが聞こえていました。かすかに人間のにおいもしていました。息子の身になにがあったのか、おおよそのことはわかりました。

「あの子は、立派なからだをしているから、きっと人間の王様のけらいがつれていってしまったにちがいないわ。」そうつぶやいて、涙を流しました。

「あの子がいないこの森は、木々がおおいつくすでしょう。

蓮の根も、粟や稗も、きっとのび放題ね。

森をぬける風も、とおらなくなることでしょう。

黄金の腕輪をはめたどこかの誰かが

ゾウの王者をエサで養う。

王でも王子か知らないけれど、

ゾウの王の力を得れば、

どんな武器をも打ち破り、恐いものなしとなるでしょう。」

そう、ひとりでささやくように歌いながら、お母さんは泣きました。

さて、ゾウ使いは都へ向かう道々で、王様に伝令を送っていました。うまくゾウをとらえ、ゾウをつれて都へ向かっているということを、自分たちよりも一足早く、王様に知らせるためです。

王様は喜んで、白ゾウを迎えるために都じゅうを飾らせました。都はお祭りのようになりました。ゾウ舎も準備しました。ゾウ舎の床は香りを入れたしっくいで塗らせました。美しいゾウ舎に色とりどりの幕を張りめぐらせ飾りつけました。

白ゾウが到着してそのゾウ舎に入ると、王様はゾウに会いに行きました。

「白ゾウよ、よく来てくれた。さあ、このゾウ舎でゆっくり休んで、たくさん食べなさい。」そう言って、極上の味の食べ物を次々と運ばせました。

ところが、白ゾウは、ひと口も食べませんでした。食べる気持ちにはならなかったのです。

「お母さんはたったひとりで、何も食べていないでしょう。私ひとりがどうして食べるわけにいくだろう。」

そう思うと、胸がつまって、何も食べる気にならないのです。目の前に、山のようなご馳走が並べられていましたが、ひとつも口をつけませんでした。

翌日も、その次の日も、白ゾウは何も食べませんでした。王様は毎日やってきて、何度もゾウに食べるようすすめました。それでも食べ物はまったく手をつけられていないままでした。王様は心配になってきました。

「ゾウよ、ごはんを食べよ。やせ衰えてしまってはいけないよ。

おまえにはしてもらわねばならないたくさんの仕事があるのだよ。お願いだから食べておくれ。」

王様がそう言うのを聞いて、白ゾウはつぶやきました。

「なんとあわれなあのひとは、目が見えず、手をひいてくれる者もいない。

朽ちた株につまずいて、チャンドーラナ山のふもとで、倒れ伏しているかもしれない。」

王様はおどろいて問い返しました。

「大いなるゾウよ。目が見えず、手をひいてくれる者もいないその者は、いったい誰なのじゃ? それはおまえの何にあたるのじゃ?」

白ゾウは王様に答えました。

「王様、目が見えず、手をひいてくれる者もいない、その人は、私の母です。」

王様には白ゾウがごはんを食べない理由がわかりました。白ゾウのやさしい心が流れこんできて、王様は胸が熱くなりました。すぐさま白ゾウの縄を解き、ゾウ舎の門を開いて、こう言ったのです。

「この偉大なゾウを放してやれ。このゾウは母親を養っているのじゃ。

この大きなゾウを母のもとへ帰らせよ。」

縄を解かれて、白ゾウはゾウ舎の門を出ました。長い間食べていないので、少し足がふらつきましたが、すぐに息をととのえて、しっかりと立ち、チャンドーラナ山へと歩き始めました。

何日か歩き続けて、とうとうチャンドーラナ山のふもとのあの森に帰ってきました。蓮池に到着し、冷たい清らかな水を鼻いっぱいに吸い上げると、洞穴に走って行きました。

鼻を大きくふりあげて、思いっきり水を吹き上げました。シャワーがお母さんの背中に降りそそぎます。

お母さんは突然の雨におどろいて、

「なんで雨が降るのでしょう。私にシャワーを降らせてくれる、あの子は行ってしまったのに。」とつぶやきました。

「お母さん。さあ、立って。ぼくですよ。帰ってきましたよ。あなたの息子が帰りました。

王様はぼくを放してくれたのです。」

お母さんの目から涙があふれ出ました。

「そうなのかい。帰って来たんだね。よく帰って来たね。」

お母さんはしばらくのあいだ、涙で声が出ませんでした。それから、やっと言いました。

「年寄りを大事にしてくれるこの息子を放してくださったとは。なんとやさしい心の王様でしょう。」

そして、お母さんは王様に感謝し、心から王様を祝福しました。

「偉大な王様が幸せでありますように。王様と国が栄えますように。」と。

それから、ふたりはゆっくりと食事をしました。

さて、都では人間の王様が白ゾウのことを思っていました。

「なんとすばらしいゾウであったことか。なんとやさしく気高い心のゾウであったか。」

王様は、白ゾウの徳に心打たれたのです。

「あのゾウにまた会いたいなあ。どうすればよいのだろうか。あのゾウを都につれてくることはできんし。」

考えた末、王様は自分が足を運んで、白ゾウに会いに行くことにしました。王様みずから、チャンドーラナ山へ白ゾウを訪ねていきました。

王様がたびたびやってくるものですから、チャンドーラナ山のふもとの、あの池からそう遠くないところに、村ができました。王様はその村にやって来ては、白ゾウとお母さんゾウに会い、ふたりの面倒をよくみました。

人間の王様とゾウの王は、親友となりました。ふたりは多くの時間を語り合ってすごしました。

やがて時が経ち、白ゾウのお母さんが年老いて、寿命がつきて亡くなりました。白ゾウは弔いをすませると、世間とのつながりを断ち、清らかな道を究めるためにカランダカ地方へと旅立ちました。

そのあと、あの森にはヒマラヤ山中から五百人の仙人たちが降りてきて、その仙人たちが村人の供養を受けるようになりました。人間の王様は、白ゾウの石像を作り、終生、大事に尊敬したということです。

そこから始まったのが、インドで毎年行われる、ゾウのお祭りだと言われています。

(おしまい)

※ 画像やテキストの無断使用はご遠慮ください。