42話 逆うらみの美女 マーガンディヤー

第4部 ブッダをめぐる人々

第2章 さまざまな女たち

42話 逆うらみの美女 マーガンディヤー

ブッダ時代の十六大国のひとつクル国に、バラモンのマーガンディア夫妻が住んでいた。夫妻にはマーガンディヤーという名の娘がいた。大切に育てられ、美しい容姿の少女となった。マーガンディヤーが結婚の年齢に達すると、夫妻は婿を探したが、ふさわしい相手がみつからなかった。マーガンディヤー自身、自分の美しさにたいへん誇りをもっていた。多くの若い男が彼女に言い寄り、結婚を望んだが、国王をのぞいて自分の美しさに値する者はいない、と彼女は考えていたので、かれらを拒絶した。

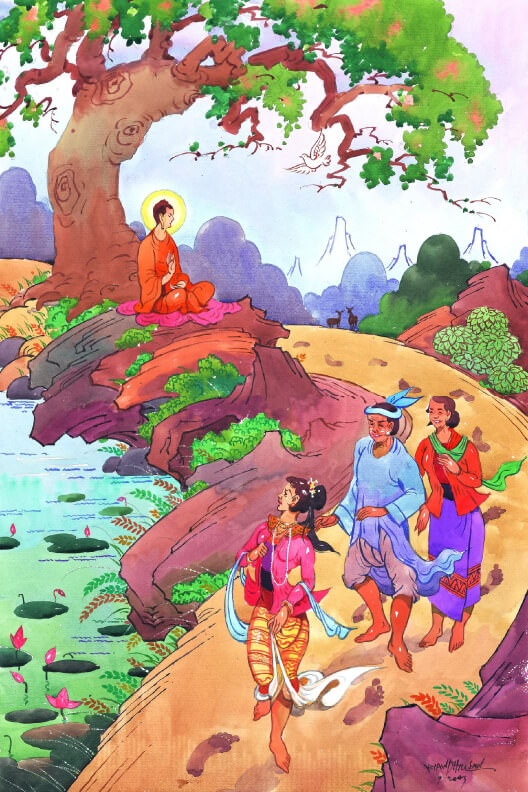

世尊がある日、バラモンのマーガンディアがいる村に托鉢に行かれたとき、マーガンディアが世尊を見かけ、その外見にひきつけられた。世尊が道を歩かれている様子を見ていると、いかに、もの静かで、気づきをたもち、威光にみちた物腰であるか、わかったのである。「この比丘は、わが娘の夫にもっともふさわしい人だ」と、考えたのだ。そこで、かれは世尊に近づき、こういった。

「おお、比丘よ、あなたの外見はまことに輝かしく、惚れぼれいたします。あなたのしぐさもまた、威厳にみちている。ここで、しばらくお待ちくださいませんか? わたしの美しい娘を呼んでまいります。あなたは、娘の夫にふさわしい唯一の方です」

世尊は何もいわず、黙っていられた。バラモンの夫妻が精神的に十分に成熟していることを、ご自身の智慧をとおして、世尊は知られた。かれらが心の眼をひらき、真理をさとるのに必要なものは、世尊のひとことだけであった。そのとき、マーガンディアはすぐさま妻に、こう言った。

「わが妻よ、われらの娘の最高の伴侶を、みつけた。さっさと娘をつれてきておくれ! いちばん美しい衣装で娘に、おめかししてやっておくれ!」

一方、世尊は村のなかを托鉢してまわられていて、地面に足跡を残すようにされたのである。

バラモンの妻が娘におめかしさせてから、かれらはすみやかにマーガンディアが世尊を見かけた場所へ向かったが、世尊はいらっしゃらなかった。たちまち夫婦は、娘をつれてくるのに、なぜこんなに時間がかかったのか、と口論になった。その最中に、妻が地面の足跡を見た。世尊の足跡らしい、と気づいて、妻は、こういった。

「これらの足跡はふつうではないわ。並みの人の足跡じゃない。出家された方のものよ。この方が娘と結婚するなんて、わたしには思えません」

そんな妻の言い分に、マーガンディアは動揺したが、かれらは足跡のゆくえを追った。ついに世尊が木の下に坐っているのを見た。そのとき、マーガンディアが、こういった。

「わが妻よ! わが娘よ! わたしがいってた方を見てごらん! わが娘よ、さあ、もはや断ってはいけない! あの方は完全で、おまえの夫として、もっともふさわしい。あれほどすばらしい方を、わたしたちはこれまで見たことがない」

そのとき世尊が、このような説明をされた。

「バラモンよ、この身体と呼ばれるものを構成しているのは五蘊のみであって、その他にはない。それは不浄でおぞましいものなのに、どうして清らかで美しい、と執着するのか、無常であるのに永遠と、不満足(苦)なのに幸福(楽)と、我ではない(無我)のに我と執着するのか? わたしは世俗のすべての快楽への執着を乗りこえた。わたしは在家生活のすべての楽しみを放棄した。悪魔(マーラ)の美しい娘たちでさえ、わたしを誘惑することは、できなかった。美しい、とそなたが称する、この娘の身体も、三十二の不浄な部分のみで構成されている。(訳注:小部・小誦「三十二行相経」、長部22「大念処経」によれば、身体は、髪・毛・爪・歯・皮/肉・筋・骨・骨髄・腎臓/心臓・肝臓・肋膜・脾臓・肺臓/腸・腸間膜・胃の内容物・大便・脳髄/胆汁・痰・膿・血・汗・脂肪/涙・血漿・唾・鼻汁・関節液・尿の三十二の部分からなる)わたしは、糞尿(ふんにょう)にみちた汚物の容器でしかない肉体に、たとえわたしの足であっても、ふれたくない」

バラモンとその妻は世尊の説明を注意深くきいた。表向きはいかに美しく見えても、世俗の生活がみじめで、執着するべきものは何もない、とかれらはたちまち理解した。それゆえ、ふたりとも、さとりの階梯の第三段階(不還(アナーガーミ))に達した。

マーガンディヤーもまた、世尊の説明をきいていたのだが、彼女の心は、精神的には育っていなかったので、その意味が理解できなかった。彼女は、こう考えた。

「この比丘は、わたしとの結婚を拒むだけじゃなくて、わざとわたしの美しさも、はずかしめているわ。たくさんの男たちが、わたしをひとめ見て、わたしの美しさに恋に落ちるのに、この比丘は、わたしのからだを糞尿にみちた汚物の容器でしかない、って言ったんだわ」

彼女は世尊のことを、たいへん怒っていた。そして、両のこぶしを固く握りしめ、いつか有力な夫に嫁いだら、世尊に復讐してやる、とつぶやいたのである。

それからバラモンとその妻は、全財産と娘のマーガンディヤーを、マーガンディヤーのおじさんのチュッラ・マーガンディアに手渡した。その後、かれらは世尊のもとへ行き、出家と具足戒を願い出た。ほどなく、世尊の教えにしたがって、かれらは阿羅漢に達した。

その後に、マーガンディヤーは、おじさんに連れられてヴァンサ国首都のコーサンビーのウデーナ王のもとへ行くと、王は妃たちの一人として彼女を迎え、五百人の侍女を与えた。ある日、彼女は、世尊がコーサンビーにやって来て、九回目の雨安居をゴーシタ僧院(美音精舎(ゴーシタラーマ))で過ごされる、ときいた。世尊に対する彼女の遺恨がよみがえった。うらみを晴らす機会をみつけたのである。

彼女は、世尊とその弟子たちが托鉢に出かけたとき、かれらを嘲り、罵る者たちを雇った。世尊に随行していたアーナンダ尊者が、コーサンビーから離れてはどうか、と世尊に進言すると、世尊は、こう答えられたのであった。

「わたしは、象が戦場において、

弓で射られた矢を耐え忍ぶように、

誹謗中傷を耐え忍ぶであろう」 ・・・ (ダンマパダ320)

このように世尊はアーナンダ尊者に忍耐と忍辱の実践を勧められた。七日後、嘲りは止み、もとの状態に戻ったのであった。

最初のもくろみが失敗して、マーガンディヤーは別のはかりごとを企んだ。ウデーナ王の第一王妃サーマーヴァティーとその取り巻きたちが、かれらの部屋の窓の穴をとおして世尊を拝見する習慣がある、とわかったのだ。これを知って、彼女は王に、サーマーヴァティーとその取り巻きたちが王を殺そうと企んでいる、と告げたのだ。王はこれを信じることを拒んだが、穴が示されたとき、それをふさいで、窓をもっと高くさせるようにした。

マーガンディヤーはサーマーヴァティー王妃を嫌っていた。なぜなら王妃は、世尊をたいへん信頼している上、さらにウデーナ王の第一王妃だから、であった。ふたたび彼女は、おじさんとともにサーマーヴァティー王妃に対して悪事を企んだ。おじさんから牙を抜いたヘビを彼女はもらった。それを彼女は、ウデーナ王がいつでも携えているリュート(訳注:マンドリン風の撥弦楽器。琵琶)の胴のなかに入れた。それからリュートの穴を花束でふさいだ。

週末のあいだ、ウデーナ王は通常、かわるがわる各王妃たちとともに過ごした。王がサーマーヴァティー王妃のもとへ行きたい、と告げたとき、マーガンディヤーは、悪い夢を見てしまった、王の安全が心配です、といって、王が出かけるのを止めるようなふりをした。しかし王は、彼女のいうことを気にとめなかった。王は出かけていき、マーガンディヤーも同行した。それから、王がリュートを脇に置いて眠ったとき、彼女が花束を取り出すと、すぐにヘビがはい出てきて、王の枕の上でとぐろを巻いた。マーガンディヤーは大声で悲鳴をあげ、サーマーヴァティー王妃が王を殺そうとしている、と非難した。

ウデーナ王は彼女のいうことを信じた。王はただちに、サーマーヴァティーとその従者たちを一人ひとり、一列に並ばせ、サーマーヴァティー王妃の胸に矢を射た。しかし彼女の慈悲の力で、矢は彼女に突き刺さらなかった。彼女の潔白を確信して、王は彼女の赦免を宣言し、恩赦を与えた。彼女は世尊が毎日、宮廷に来るよう招待することを恩赦として選んだが、世尊は招待を受けられず、世尊の代わりにアーナンダ尊者を送った。

マーガンディヤーがおじさんとともに仕組んだ最後の悪だくみは、彼女の死で終わった。ある日、ウデーナ王が宮廷の外で公務中、かれらはサーマーヴァティー王妃の後宮のすべての柱を布でくるみ、油を染みこませた。サーマーヴァティー王妃とその従者たちが後宮の中にいたとき、後宮が火事になった。サーマーヴァティー王妃は五百人の従者たちに、心静かに落ちつくように、と指示し、従者たちが亡くなる前に、さまざまなさとりの階梯に達することができるようにさせた。

ウデーナ王はこの出来事に深い悲しみを抱いた。さらにそのうえ王は、サーマーヴァティー王妃の洗練された人柄を知った。王は、マーガンディヤーに注意深くきいた。彼女は不実ないつわりの証言をしたにもかかわらず、王は、彼女とおじさんがこの犯罪の背後にいるのだ、と確信した。ウデーナ王はそれから、マーガンディヤーと、そのおじさん、そしてこの悪だくみに関与している彼女の親族すべてを呼びつけ、かれらにその報いを償わせたい、と言った。かれらが来たとき、王はかれらに、宮殿内の土地に、腰の深さまで埋めて、藁でおおう死刑を宣告した。それから王が藁に火をつけたのである。すべてが燃えたとき、王はかれらの身体を鉄の鋤で掘り返したのであった。

※ 画像やテキストの無断使用はご遠慮ください。/ All rights reserved.

Episode 42. Māgandiyā, THE REVENGEFUL MAIDEN

In the Kuru Country, there lived the brahmin Māgandiya and his wife. They had a daughter named Māgandiyā. She was nourished delicately by her parents and grew up as a girl endowed with physical beauty. When Māgandiyā came of age for marriage, her parents sought a groom for her, but they could not find a suitable one. Māgandiyā herself was so proud of her own beauty; though many young men had approached and

wished to marry her, she refused them as she thought they, except a king, were not worth her beauty.

One day, when the Blessed One went on alms-round in the village where Māgandiya stayed, He was seen by him. Māgandiya was drawn by the appearance of the Blessed One. He noticed how the Blessed One was walking along the path, with a calm, mindful, and glorious demeanour. He thought: “This bhikkhu is the most suitable person to be the husband of my daughter.” Then, he approached the Blessed One saying: “O bhikkhu, Your appearance is so bright and admiring, and Your manner

is also dignified. Would You please wait a moment here? I will call my beautiful daughter. You are the only one suitable to be her husband.”

The Blessed One did not give any comment and remained silent. Through His wisdom, He knows that the brahmin and his wife were spiritually mature enough. What they needed was only a statement from Him to open their mind eyes to realise the Truth. At that time, Māgandiya immediately told his wife: “My wife, I have found an ideal partner for our daughter. Please, fetch her quickly! Dress her up with the most beautiful dress!” Meanwhile, the Blessed One carried on collecting alms-food in the village and let His footprints be seen on the ground.

When the brahmin’s wife had dressed up their daughter, they soon went to the place where Māgandiya met the Blessed One, but they did not find Him. Soon, they were quarrelling why she took such a long time to pick up the daughter. By then, the brahmin’s wife saw the Blessed One’s footprints on the ground. And when she noticed the footprints, she said: “These footprints are not ordinary ones. These do not belong

to an ordinary person. These belong to one who has renounced the world. I don’t think this person would marry our daughter.”

Although the brahmin was upset with his wife’s prediction, they followed the footprints. Finally, they saw the Blessed One sitting under a tree. Then, the brahmin said: “My wife! My daughter! Look at the person whom I mean! My daughter, now, do not reject anymore! He is a perfect person and the most suitable one to be your husband. Never have we seen such a marvelous person as Him.”

Thereafter, they came closer to the Blessed One. The brahmin then said: “Bhikkhu, here is my daughter, Māgandiyā, whom I told you of. The most beautiful is my daughter in this country; no one is suitable to be her husband except You. I am giving my daughter in marriage to You.”

Then, the Blessed One explained: “Brahmin, what is called this body consists of five aggregates only and no other than that. In what way should we attach to it as beautiful while it is loathsome, as permanent while it is impermanent, as happy while it is unsatisfactory, and as self while it is not self? I have overcome the attachment of all worldly pleasures. I have given up household life with all its enjoyments; not even the beautiful daughters of Māra can seduce Me. This body that you call as beautiful consists of the thirty-two parts of impurity only. I do not even wish to touch it with

My feet as it is only a vessel of filth.”

The brahmin and his wife listened to the explanation given by the Blessed One attentively. They immediately understood that the worldly life is miserable and not something to be attached to, no matter how beautiful it may appear. Consequently, both of them attained the third stage of sainthood (Anāgāmi).

Māgandiyā, who also listened to the Blessed One’s explanation, could not understand its meaning as her mind had not been spiritually developed. She thought: “This bhikkhu not only has rejected to marry me but has deliberately insulted my beauty as well. So many men have fallen in love with me at first sight because of my beauty, but this bhikkhu had said that my body is only a vessel of filth.” She was very

angry at the Blessed One, and with clenching fists she whispered that she would take revenge on Him someday when she would have married a powerful husband.

Then, the brahmin and his wife handed all their properties and their daughter Māgandiyā to her uncle Culla Māgandiya. After that, they went to the Blessed One and asked for the going forth and higher ordination. And in not a long time, by following the instructions given by the Blessed One, they attained Arahantship.

Later, Māgandiyā was taken by her uncle to Udena, king of Kosambī, who made her as one of his consorts, giving her five hundred lady-attendants. One day, she heard that the Blessed One had come to Kosambī and was taking up His ninth rains-residence at the Ghosita Monastery (Ghositārāma). Her grudge against the Blessed One arose, and she found an opportunity to take revenge on Him.

She hired some people to revile and abuse the Blessed One and His Disciples when they were going on alms-round. The Venerable Ānanda, who was following the Blessed One, suggested to the Blessed One to leave Kosambī, but He answered: “I am like an elephant who has entered the battle field. I must endure the arrows that come upon Me.” Thus, the Blessed One advised the Venerable Ānanda to practise tolerance and patience. After seven days, the abuse ceased and situation returned to normal.

When the first plan failed, Māgandiyā plotted another one. She found that King Udena’s first consort, Sāmāvatī, and her companions were in the habit of watching the Blessed One through the windows in the walls of their rooms. Knowing this, she told the king that Sāmāvatī and her friends were conspiring to kill him. For some time, the king refused to believe this, but when the holes were shown to him, he had them closed up and the windows built higher.

Māgandiyā disliked Queen Sāmāvatī because the queen had great faith in the Blessed One and because she was the first consort of King Udena. Again she conspired—with her uncle—against Queen Sāmāvatī. She obtained a snake from her uncle with its fangs removed. Then, she inserted it in the shell of the lute which King Udena always carried along. She then closed the hole with a bunch of flowers.

During weekends, King Udena usually spent his days in turn with each of his consorts. When the king said that he wanted to go to Queen Sāmāvatī, Māgandiyā pretended to prevent him from going, saying she had had a bad dream and feared for his safety. But the king did not pay attention to her. He kept going, and Māgandiyā went along. Then, when the king was asleep with his lute next to him, she pulled out the bunch of flowers, and soon the snake crawled out and coiled on his pillow. Māgandiyā screamed loudly and accused Queen Sāmāvatī of conspiring to kill the king.

King Udena believed her. He immediately placed Queen Sāmāvatī and her attendants in line one after another. He had an arrow shot at Queen Sāmāvatī’s breast. But by the power of her goodness, the arrow failed to pierce her. Convinced of her innocence, the king pleaded for her forgiveness and gave her a boon. She chose that the Blessed One be invited to come to the palace everyday, but the Blessed One would not accept the invitation and sent the Venerable Ānanda in His place.

The last conspiracy which Māgandiyā made with her uncle ended with her death. One day, when King Udena was on official duty outside the palace, they had all pillars of Queen Sāmāvatī’s mansion wrapped in cloth and soaked in oil. When Queen Sāmāvatī and her attendants were inside, the mansion was set on fire. Queen Sāmāvatī instructed her five hundred attendants to be self-possessed, enabling them to attain various stages of sainthood before passing away.

King Udena was much in grief about this incident; furthermore, he knew the refined quality of Queen Sāmāvatī. The King questioned Māgandiyā carefully. Although she gave a false testimony, he was convinced that she and her uncle were behind the crime. King Udena then called Māgandiyā, her uncle, and all her relatives who were involved in the conspiracy, saying that he wished to reward them. When they came, the king sentenced them to death by burying them waist deep in the palace grounds and covered them with straw; then he had the straw set on fire. When it was all burnt, he had their bodies ploughed with an iron plough.

※ 画像やテキストの無断使用はご遠慮ください。/ All rights reserved.

アシン・クサラダンマ長老

1966年11月21日、インドネシア中部のジャワ州テマングン生まれ。中国系インドネシア人。テマングンは近くに3000メートル級の山々が聳え、山々に囲まれた小さな町。世界遺産のボロブドゥール寺院やディエン高原など観光地にも2,3時間で行ける比較的涼しい土地という。インドネシア・バンドゥンのパラヤンガン大学経済学部(経営学専攻)卒業後、首都ジャカルタのプラセトエイヤ・モレヤ経済ビジネス・スクールで財政学を修め、修士号を取得して卒業後、2年弱、民間企業勤務。1998年インドネシア・テーラワーダ(上座)仏教サンガで沙弥出家し、見習い僧に。詳しく見る

奥田 昭則

1949年徳島県生まれ。日本テーラワーダ仏教協会会員。東京大学仏文科卒。毎日新聞記者として奈良、広島、神戸の各支局、大阪本社の社会部、学芸部、神戸支局編集委員などを経て大阪本社編集局編集委員。1982年の1年間米国の地方紙で研修遊学。2017年ミャンマーに渡り、比丘出家。詳しく見る

※ 画像やテキストの無断使用はご遠慮ください。

All rights reserved.