47話 最上の吉祥とは ・・・・ ブッダの幸福論「吉祥経」

第4部 ブッダをめぐる人々

第5章 在家信者への教え

47話 最上の吉祥とは ・・・・ ブッダの幸福論「吉祥経」

ゴータマ・ブッダの時代、ジャンブ洲(訳注:現代のインド)の多くの人びとは、市の門や弁論集会場の付近に、よく群れ集ったものであった。かれらは、訪れてくるさまざまな宗徒の説法を聴いたり、何かの話題について宗徒と議論したりして、その宗徒に金を払った。加えて、遍歴論争家たちのディベート・コンテスト(論戦)も、よく見物したりしたものであった。

ある折、かれらが公会堂に集まると、「吉祥(マンガラ)(幸福)」について、興味深い議論が持ち上がったのである。こんな疑問だった。

「吉祥とは何か? 見られるものが吉祥か? 聞かれるものが吉祥か? 感じられるものが吉祥か? 誰か吉祥とは何か、知っているか?」

すると、見られるものが吉祥である、という見解をもつ者が、こういった。

「吉祥とは何か、わたしは知っている。好ましい光景を早朝に見た者がここに誰かいるとしよう。たとえば、さえずる鳥、こどもを孕んだ女、きれいに着飾ったこどもたち、たくさんのお供え料理、雄牛、雌牛、褐色去勢牛など、かれはそれらの心地よい光景を見たのだ。これが吉祥である」

この者の発言を受けいれた者もいた。しかし、納得しなかった者らが、論争した。すると、何か聞かれるものが吉祥である、という見解をもつ別の者が、こういった。

「みなさん、眼というものは、きれいなものも、きれいではないものも、見てしまう。美しいものも、醜いものも、また心地よいものも、心地よくないものも、だ。もし、見られるものが吉祥である、とするなら、あらゆるものが吉祥である、ということになるだろう。したがって、見られるものは吉祥ではない、のだ」

かれはつづけて、こういった。

「しかし、ここに誰か早朝に起きる者がいて、『成長する』、『繁栄』、『いっぱい』、『吉祥』、『うれしい』、『幸運』、『安心の増大』などの言葉を聞いたり、ほかに心地よい音を聞いたりするとしよう。これは吉祥である」

かれの申し立てを受けいれた者もいた。しかし、納得しなかった者らが、論争した。するとまた、別の者で何か感じられるものが吉祥である、という見解をもつ者が、こういった。

「知っていただきたい、みなさん、耳というものは、善いものも、悪いものも、聞いてしまう。心地よいものも、心地よくないもの、だ。もし、聞かれるものが吉祥である、とするなら、あらゆるものが吉祥である、ということになるだろう。その一方で、感じられるものは実際に吉祥だ。なぜなら、吉祥といわれている香り(香)、味わい(味)、感触(触)は感じられるもの、だからだ」

かれはつづけて、こういった。

「しかし、ここに誰か早朝に起きた者がいて、蓮華の芳香など花の香りを嗅いだり、歯みがき楊枝を噛んだり、あるいは、大地や、緑の穀物や、花や、果物を触ったり、かれみずからきれいな衣を着たりするとしよう。ほかにもかれは何か香りを嗅いだり、何かの味を味わったり、何か触ったりするとしよう。これは吉祥である」

かれの申し立てを受けいれた者もいた。しかし、納得しなかった者もいた。

見られるものが吉祥である、という見解をもつ者は、聞かれるものが吉祥である、という見解をもつ者を説得できなかった。そしてまた、かれらの誰も、他の二者を説得できなかったのである。

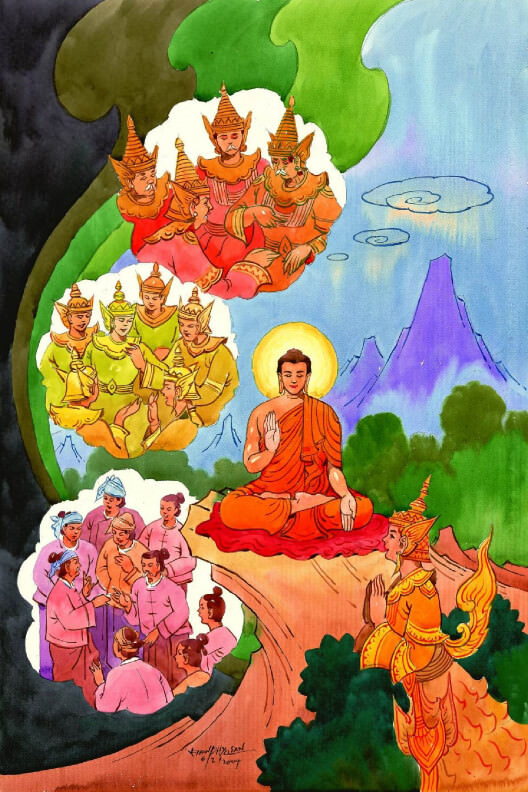

吉祥についての噂は、まもなく全ジャンブ洲に広がった。人びとが集まっては、吉祥とは何か、考え込んだ。人間界のこの噂を守護神(アーラッカデーワター)たちが伝え聞いたとき、守護神たちもまた、論争に引き込まれてしまった。それから、守護神たちの友である地居神(ブンマデーワター)たちがいて、かれらも噂を聞いて、同じく考え込んだ。さらにまた、地居神たちの友である空住神(アーカーサッタデーワター)たちがいて、かれらも噂を聞いて、同じく考え込んだ。さらにさらにまた、空住神たちの友である四大天王神(チャトゥンマハーラージカー デーワター)がいて、かれらも噂を聞いて、同じく考え込んだ。このようにして、吉祥についての論争と考察が、人間界から天界、梵天界、さらには最上位の色究竟天(アカニッタ)(有頂天)地(ブーミ)まで広がったのである。

この吉祥の叫び声(コーラーハラ)は、この世界のみならず、一万世界中に、くまなく広がっていった。そして吉祥についての論争にそれぞれが引き込まれると、その中の一人が「吉祥とはこれだ」と定義し、一方でまた別の者たちが自分の意見を述べるのである。世尊の聖なる弟子たちを除き、人間、神々、梵天らは、さまざまな意見を持ったのである。その結果、三つのグループに収斂(しゅうれん)した。つまり、吉祥とは、見られるものという考えか、聞かれるものという考えか、感じられるものという考えか、の三グループである。この騒動は十二年間もつづいたが、それでもみんなが納得する定義は存在しなかった。

この十二年の騒動の終わりに、三十三天(ターヴァティンサ)に属する神が、神々の王である帝釈天(サッカ)に近づき、こう尋ねた。

「貴方(あなた)さま、どうぞ知っていただきたいのですが、吉祥についての疑問が起きております。ある者は『吉祥とは見られるものだ』と言い、ある者は『吉祥とは聞かれるものだ』と言い、ある者は『吉祥とは感じられるものだ』と言います。われらも、他の者たちも、結論を得ておりません。まさに、貴方さまがほんとうの意味を明らかにしてくださると、よろしいのでございます」

すると、卓越した智慧をそなえた帝釈天がきいた。

「正自覚者は、どこにいらっしゃるのか?」

「人間界にいらっしゃいます」

「誰か、その世尊に、問題を質問したのか?」

「誰もしておりません」

「それでは、みなさん、どうして人間のようにふるまうのか? みなさんは火をないがしろにして、ホタルから火をともそうとしているのだ。比類なき天人師(訳注:人間、天界の神々など一切衆生の唯一の師)たる世尊をさしおいて、なんとわたしが尋ねるのにふさわしい者である、とみなさんは考えているのだ。来たれ、友よ。世尊にこの問題をお尋ねしようではないか。きっとわれらは、すばらしい解答を得られるであろう」

このようにいって、帝釈天は、ある天人(神)に、世尊のもとへ行ってたしかな答えを得るように、と命じた。そこでその天人は、この機会にふさわしい装身具で身を飾り、一万世界のあちこちからやってきた大勢の神々と梵天(ぼんてん)に取り巻かれて、世尊のもとへ進み出た。

そのころ、世尊は、サーヴァッティにあるアナータピンディカ長者のジェータヴァナ僧院(祇園精舎)に住まわれていた。夜半過ぎ、なみはずれて光彩輝かしい容色のその天人が、僧院をくまなく照らしながら世尊の御前に来た。天人は世尊に近づいて礼拝し、ふさわしい場所に立った。このように立ちつつ、天人は世尊に偈(げ)をもって語りかけた。

“たくさんの神々、人びとが、

みずからの幸福を願って

吉祥なものごとを考えました。

お説きください、われらに最上の吉祥を!”

世尊は、天人のこの言葉をきかれると、三十八からなる吉祥を、十一の美しい偈を唱えることで答えられたのである。

“【1】愚者たちに親近せず

【2】賢者たちに親近すること

【3】供養にふさわしい(尊敬すべき)人びとを供養(尊敬)すること

これが最上の吉祥です。”

“【4】適切なところに住むこと

【5】前世でなされた福業(ふくごう)(訳注:人間に生まれ、仏教に関心を持ち、さらに冥想実践していること)

【6】自己について正しく志向すること

これが最上の吉祥です。”

“【7】多く聞いて学ぶこと

【8】技能を磨くこと

【9】善く身についている躾(しつけ)

【10】言葉が善く語られること

これが最上の吉祥です。”

“【11】父母に孝行すること

【12】妻子への責任を果たすこと

【13】混乱のない仕事をすること

これが最上の吉祥です。”

“【14】布施すること

【15】教えに適(かな)う行い

【16】親族への責任を果たすこと

【17】咎(とが)のない行為

これが最上の吉祥です。”

“【18】(心の)悪法から離れ

【19】(身と語の)悪法を去り

【20】飲酒をつつしみ、

【21】教えに不放逸であること

これが最上の吉祥です。”

“【22】尊敬

【23】謙譲

【24】知足

【25】知恩

【26】適時に教えを聞くこと

これが最上の吉祥です。”

“【27】忍耐

【28】従順

【29】沙門たちに会い

【30】適時に教えを論ずること

これが最上の吉祥です。”

“【31】修行の実践

【32】聖者にふさわしい生き方をすること(梵行)

【33】(四)聖諦を見ること

【34】涅槃をありありと覚ること(現証)

これが最上の吉祥です。”

“【35】世間のものごとにふれても動揺せず(不動心)

【36】愁いがなく(無愁心)

【37】汚れた塵がなく(離塵心)

【34】安らかに(平安心)

これが最上の吉祥です。”

“このようなことを全(まっと)うして

どんな場(一切処)でも敗北せず

どんな場(一切処)でも平安に達すること

それが、かれら(人間と神々)にとって、最上の吉祥です。”

さて、このように世尊が説教を締めくくられると、一万クローレ(一千億)の神々が阿羅漢に達した。また預流果(よるか)、一来果(いち らい か)、不還果(ふ げん か)に達した神々も数え切れぬほど多かったのである。

※ 画像やテキストの無断使用はご遠慮ください。/ All rights reserved.

Episode 47 THE HIGHEST AUSPICIOUSNESS

In the days of the Buddha Gotama, a large numbers of people in Jambudīpa (India nowadays) used to gather together here and there at the city gates and in debating halls. They learned lectures from the various visiting sectarians, held discussion with them about some topic, and paid them with gold. Besides, they were used to watching debate contests between wandering debaters, too.

On one occasion, they met in the public hall. There arose an interesting discussion about “Auspiciousness” (Maṅgala). They asked: “What is Auspiciousness? Is what is seen Auspiciousness? Is what is heard Auspiciousness? Is what is sensed Auspiciousness? Who knows what Auspiciousness is?”

Then, a certain person who held the view of Auspiciousness as something seen said: “I know what Auspiciousness is. Here, someone sees a pleasant sight in the early morning, such as a talking bird, a pregnant woman, children adorned in finery, full offering dishes, a bull, a cow, a brown ox, or else he sees some agreeable sight. This is Auspiciousness.”

Some accepted his statement, but some who did not agree argued with him. Then, another man who held the view of Auspiciousness as something heard said: “Sirs, the eye sees both what is clean and what is unclean, likewise what is beautiful and what is ugly, agreeable and disagreeable. If sights were Auspiciousness, everything would then be Auspiciousness. Therefore sights are not Auspiciousness.”

He continued: “But here, someone, having risen early in the morning, hears the words ‘grow’, ‘prosper’, ‘full’, ‘auspicious’, ‘glad’, ‘luck’, ‘growth of welfare’, or else he hears some agreeable sound. This is Auspiciousness.”

Some accepted his statement, but some who did not agree argued with him. Then again, another man who held the view of Auspiciousness as something sensed said: “Let yourselves know, sirs, the ear hears what is good and what is bad, agreeable and disagreeable. If sounds were Auspiciousness, everything would then be Auspiciousness. On the other hand, what is sensed is actually Auspiciousness, for the odour, flavour and tangible reputed as Auspiciousness is sensed.”

And he continued: “Here, someone, having risen early in the morning, smells such a flower scent as lotus scent, chews a fine tooth-stick, or touches the earth or green crops, a flower, a fruit, or dresses himself in fine cloth; else he smells some such odour, tastes some such flavour, or touches some such tangible. This is Auspiciousness.” Some accepted his statement, but some did not agree with him.

He who held the seen to be Auspiciousness could not convince the man who held the heard to be Auspiciousness. Nor could any of them convince the other two to perceive as he did.

The talk on Auspiciousness soon spread throughout all Jambudīpa. People speculated in groups about what Auspiciousness really was. When this talk was heard by the guardian devas (ārakkhadevatā) of human beings, they were also drawn into the debate. Then, there were earth devas (bhummadevatā) who were friends of the guardian devas; they heard the talk and likewise took to speculating about it. Again, there were space devas (ākāsaṭṭhadevatā) who were friends of the earth devas; they heard the talk and likewise took to speculating about it. And again, devas of the Realm of the Four Great Kings (Catummahārājikā devatā) who were friends of the space devas heard the talk and likewise took to speculating about it. In this way, the controversy and speculation about Auspiciousness spread from man to the upper

celestial realms of devas and brahmās as far as the Highest Pure Abode (Akaniṭṭhabhūmi).

The Auspiciousness tumult (Maṅgala kolāhala) arose not only in this world system, but it continued spreading throughout ten thousand world-systems. And when they were drawn into the debate about Auspiciousness, one of them kept on defining, “Auspiciousness is this,” while others would mention their own opinions. Except for the noble disciples of the Blessed One, man, devas and brahmās held diverse opinions. This resulted in their division into three groups, i.e. those who subscribed to the notion that Auspiciousness were things seen, heard, or sensed. This tumult continued for twelve years, but still there was no agreed definition yet.

At the end of the twelve years, the devas belonging to the Tāvatiṁsa Heaven realm approached Sakka, the king of devas, and asked:

“Good sir, please know that a question on Auspiciousness has arisen. Some say that the seen is Auspiciousness, some say that it is the heard, some say that it is the sensed. We and others, too, have come to no conclusion. Indeed, it would be good if you were to declare its real meaning.”

Then, Sakka, who was endowed with supreme intelligence, replied:

“Where is the Fully-Enlightened One?”

“He is in the human world, sir.”

“Has anyone enquired the Blessed One on the matter?”

“No one, sir.”

“How then, good sirs, did you behave like man? Having ignored fire, you try to make fire out of a firefly. Even so, good sirs, thinking that I am fit to be asked, you have overlooked the Blessed One, the Incomparable Teacher of Auspiciousness. Come, good sirs, let us consult the Blessed One on this matter; surely shall we then obtain a

splendid answer.”

Having said so, Sakka ordered a certain deva to approach the Blessed One and obtain His trustworthy answer. Then that deva—adorned with ornaments to suit the occasion and surrounded by a great congregation of devas and brahmās coming from ten thousand world systems—proceeded to where the Blessed One was.

At that time, the Blessed One was residing at the Jetavana Monastery of Anāthapiṇḍika, near Sāvatthi. Then, soon after the middle watch of the night, the deva of surpassing splendour came to the presence of the Blessed One, illuminating the entire Jetavana Monastery. Having approached and made obeisance to the Blessed One, he stood at a suitable place. Thus standing, the deva addressed the Blessed One in this stanza:

“Many devas and human beings

Longing for their well-being

Pondered on Auspiciousness

Pray, tell us the Highest Auspiciousness!”

When the Blessed One heard the words of the deva, He gave His reply by uttering the thirty-eight factors of Auspiciousness, arranged in eleven beautiful stanzas:

“[1] Not to associate with fools,

[2] To associate with the wise,

[3] And to honour those who are worthy of honour ;

This is the highest Auspiciousness.”

“[4] To live in a suitable locality,

[5] To have done meritorious deeds in the past,

[6] And to set oneself in the right course;

This is the highest Auspiciousness.”

“[7] To have wide knowledge [8] and skill in crafts,

[9] be well-trained in moral conduct,

[10]to have well-spoken speech;

This is the highest Auspiciousness.”

“[11] To attend to one’s mother and father,

[12] To care for one’s wife and children,

[13] And to have a blameless occupation;

This is the highest Auspiciousness.”

“[14] To perform acts of charity [15] and to live righteously,

[16] To support one’s relatives,

[17] And to perform blameless actions;

This is the highest Auspiciousness.”

“[18] Abstention from all evils in mind, [19] body and speech,

[20] Abstention from intoxicants,

[21] And non-negligence in meritorious acts;

This is the highest Auspiciousness.”

“[22] To be respectful [23] and of humble manner,

[24] Contentment [25] and gratitude,

[26] And to listen to the Dhamma on suitable occasions;

This is the highest Auspiciousness.”

“[27] Patience and [28] obedience,

[29] Meeting noble people (samaṇā),

[30] And discussing the Dhamma on suitable occasions;

This is the highest Auspiciousness.”

“[31] Practice that consumes evil states, [32] and leading a noble life32,

[33] Seeing the Noble Truths,

[34] And realisation of Nibbāna;

This is the highest Auspiciousness.”

“Though tempted by worldly conditions,

[35] One’s mind is unshaken,

[36] Sorrowless, [37] stainless, [38] and secure;

This is the highest Auspiciousness.”

“Having fulfilled such things as these,

Beings are invincible everywhere,

And go everywhere in safety;

That is the highest Auspiciousness for them.”

Now, when this Teaching was thus concluded by the Blessed One, a hundred thousand crores of devas attained Arahantship, and the number of those who attained the Fruitions of Sotāpatti, Sakadāgāmi, and Anāgāmi was incalculable.

※ 画像やテキストの無断使用はご遠慮ください。/ All rights reserved.

アシン・クサラダンマ長老

1966年11月21日、インドネシア中部のジャワ州テマングン生まれ。中国系インドネシア人。テマングンは近くに3000メートル級の山々が聳え、山々に囲まれた小さな町。世界遺産のボロブドゥール寺院やディエン高原など観光地にも2,3時間で行ける比較的涼しい土地という。インドネシア・バンドゥンのパラヤンガン大学経済学部(経営学専攻)卒業後、首都ジャカルタのプラセトエイヤ・モレヤ経済ビジネス・スクールで財政学を修め、修士号を取得して卒業後、2年弱、民間企業勤務。1998年インドネシア・テーラワーダ(上座)仏教サンガで沙弥出家し、見習い僧に。詳しく見る

奥田 昭則

1949年徳島県生まれ。日本テーラワーダ仏教協会会員。東京大学仏文科卒。毎日新聞記者として奈良、広島、神戸の各支局、大阪本社の社会部、学芸部、神戸支局編集委員などを経て大阪本社編集局編集委員。1982年の1年間米国の地方紙で研修遊学。2017年ミャンマーに渡り、比丘出家。詳しく見る

※ 画像やテキストの無断使用はご遠慮ください。

All rights reserved.